背景

ウサギの腎疾患は数カ月から数年にわたり無症状で進行することが多く、臨床的に認識される頃には慢性腎不全に至っていることが少なくありません 。この長い潜伏期間中、ウサギは病気の兆候を見せず、一般的な生活を送ることができます 。そのため、定期的な健康診断、特に高齢個体における血液検査や尿検査は、腎不全を早期に発見する上でとても重要です 。ウサギは被食者としての本能から病気の兆候を隠す傾向があり、これが早期発見を著しく妨げる一因となっています 。腎不全でよく見られる多飲多尿といった典型的な臨床症状が顕在化するのは、腎機能の75%以上が失われた段階であることが多く、その時点ではすでに疾患が進行していることを示唆しています 。したがって、ウサギの腎疾患を理解するためには、病態の進行を示す病理学的変化、ならびに発生要因となる独特なカルシウム代謝と細胞内寄生性微胞子虫である Encephalitozoon cuniculi の腎臓における高い感染率の関与を検討するべきかもしれません〔Melillo 2007〕 。

腎臓の解剖と生理

腎臓は動物の生命維持に不可欠な臓器です 。主な機能は、血液を濾過して尿素やクレアチニンなどの老廃物を尿として排泄することです 。同時に、体内の水分量やナトリウム、カリウムといった電解質のバランスを調節し、体液の恒常性を保ちます 。また、血圧を調整するホルモン(レニン)や、赤血球の産生を促すホルモン(エリスロポエチン)を分泌する内分泌機能も持ち、骨の健康に必要なビタミンDの活性化も行います 。これらの機能は犬や猫をはじめ、ウサギを含む多くの動物に共通しています。

他の多くの哺乳類と同様にウサギの腎臓も豆の形をしており、後腹膜腔に位置しています〔Sibbald 2020〕 。ウサギの腎臓は単乳頭腎であり、すべての集合管が一点に収束し、腎盤が髄質組織内へ広範に陥入している構造を持ちます 。この構造は、集合管を除いては、機能的に猫の腎臓と多くの類似点を備えています 。また、腎臓は心拍出量の15~20%という非常に多くの血液供給を受けており、これは高い代謝活性を示すと同時に、全身性の低血圧や虚血に対して脆弱であることを意味します。特にウサギは神経原性の腎虚血を容易に起こすため〔Harcourt-Brown 2013〕、ストレス下やショック状態にある個体の評価においては、この点を常に考慮しなければなりません。

加えて、ウサギは餌から大量のカルシウムを吸収し、その過剰分を排泄する主要な経路が腎臓となることも特徴です 。ウサギの尿中へのカルシウム排泄率は、体重あたりで他の哺乳類の約2%と比較して、45~60%という驚異的な高さに達します 。この過剰なカルシウムの排泄は、ウサギの腎臓が直面する最大の脆弱性でもあり、ウサギを高カルシウム尿症、尿石、そして腎石灰化のリスクにさらすことになります 。この特異なシステムは、生涯にわたって伸び続ける歯の形成や高い繁殖率といった、高いカルシウム需要を満たすために進化してきたと考えられています 。このため、ウサギの血清総カルシウム濃度は他の家畜哺乳類よりも30~50%高く、餌の内容を反映して変動します 。ウサギの腎臓は、他の種では病的と見なされるほどの極端なカルシウム負荷を恒常的に管理するよう特殊化されており、これは欠陥ではなく、その生態に適応した結果です 。健常なウサギのネフロンは、高濃度のカルシウムを鉱質化させることなく処理する独自の能力を持っています 。しかし、この精巧なバランスは非常に脆弱で、感染、毒物、あるいは虚血といった何らかの侵襲がネフロン機能をわずかにでも損なうと、このカルシウム排泄機構が破綻します 。その結果、全身性の高カルシウム血症が引き起こされ、強力な二次的な腎毒素として作用し、残存する機能的な腎組織の鉱質化を促進します 。犬や猫の腎不全が主に老廃物の蓄積の問題であるのに対し、ウサギの腎不全は、その進行を自己加速させる「カルシウム調節不全の疾患」という側面を強く持っています 。

尿の特徴

ウサギの尿には他の哺乳類にはない複数の特徴があります。カルシウムの主な排泄経路が尿であるため、大量の炭酸カルシウムが結晶として尿中に排泄され、正常なウサギの尿は白濁しているか、スラッジ状になります。草食性の餌を反映し、尿pHは通常8.0~9.0の強アルカリ性を示します。健康なウサギでも、腎盂に存在する粘液分泌腺からの粘液により、微量のタンパク質が検出されることがあります。尿色は、餌に含まれる植物色素(ポルフィリン)の影響で、黄色からオレンジ色、赤色まで様々に変化することがあり、必ずしも血尿を意味するものではありません。

腎不全の症状

臨床症状は、特に初期段階では捉えにくいことが多く、疾患の末期に至るまで良好な食欲を維持することが多いという特徴があります 。最も一般的に認められるのは、緩徐な体重減少、嗜眠、および悪液質、削痩です 。多飲多尿 が見られることがありますが、飼育環境によっては飼い主が気づきにくいです 。臨床的には、検診あるいは非特異的な症状の精査中に偶然発見されることが多いです 。多飲多尿は腎機能の75%以上が失われた段階で顕著になるとされています 。食欲不振が見られる場合、それは尿毒症性胃炎や二次的な消化管うっ滞によるものであることが多いです 。その他の症状として、被毛の粗剛、沈鬱、下痢、進行例では痙攣発作などが認められることがあります。

腎不全の有病率

ウサギの腎疾患の有病率については様々な報告があります。中でも、Hintonによる病理組織学的調査は画期的とされ、臨床的に認識されているよりもはるかに多くのウサギが腎臓に病理学的変化を抱えていることを初めて明らかにしました〔Hinton 1981〕 。この研究では、死亡または安楽死された237頭のウサギのうち32.5%で、腎臓に病理組織学的病変が認められました。さらに、外見上健康であった75頭の成体でも、25%に同様の病変が存在しました。この事実は、ウサギの腎疾患が長い不顕性の経過をたどることを強力に示唆しています。さらに、Hintonの研究は病変の性質に年齢との関連性があることも指摘しています。生後5ヵ月齢までの若齢ウサギでは腎膿瘍、ブドウ球菌性腎炎、腎盂腎炎といった感染性の病変が主でしたが、生後10ヵ月齢以上のウサギでは、異栄養性石灰化の有無にかかわらず、腎線維症が最も一般的な所見でした。これは加齢に伴い様々な慢性的傷害が蓄積し、最終的に非特異的な瘢痕化(線維症)に至る過程を反映していると考えられています。

このような病理組織学的な調査が示す高い有病率とは対照的に、臨床現場での診断に基づく有病率は著しく低いです。複数の研究では、飼育ウサギにおける腎疾患の診断有病率は3~9%と推定されています〔Varga 2014〕 。この数値は、犬や猫(0.5~1.5%)〔Bartges 2012〕と比較して高いものの、Hintonが報告した病理学的有病率(25~32.5%)とは大きな隔たりがあります。このギャップは矛盾ではなく、疾患の進行過程を異なる視点から捉えた結果と解釈できます。ウサギは病気を隠す傾向があり、腎機能の代償能力が非常に高いため、血液尿素窒素(BUN)やクレアチニン(Cre)といった一般的な腎機能マーカーが上昇するのは、末期に近い段階になってからです。したがって、3~9%という臨床的有病率は、代償不全に陥り臨床症状を呈するようになった個体群、すなわち「氷山の一角」を反映しているに過ぎないと考えられます。

近年、イギリスの野生ヨーロッパウサギを対象に行われた研究では、飼育ウサギとは著しく対照的な結果が示されました〔Lamall et al. 2023〕 。調査された62頭の野生ウサギの大多数(82%)は、肉眼的にも顕微鏡的にも正常な腎臓を有していました。病理学的所見が認められたのは16%に過ぎず、そのほとんどは最小限から軽度の炎症または線維化でした。重度の病変(腎周囲膿瘍)が見られたのはわずか1頭(1.6%)でした。

さらに重要なことに、この野生個体群の組織学的検査では、Encephalitozoon cuniculi の病原体は一切検出されませんでした。この発見は、飼育ウサギにおける腎疾患の高い有病率が、飼育という特殊な環境に強く関連している可能性を示唆しています。考えられる要因として、野生ウサギが摂取する高繊維・低カルシウムの多様な野草に対し、飼育ウサギでは高カルシウムのペレットが多給される傾向にある食餌内容の違いが挙げられます。また、飼育環境下での個体密度の高さが、尿を介して伝播するE.cuniculiのような病原体の感染効率を高めている可能性も考えられます。実際に、ウサギの腎疾患を語る上で E.cuniculiの感染疫学は重要です。飼育ウサギ集団における本原虫の血清抗体陽性率は非常に高く、従来のコロニーでは50~75%が感染しているとの報告もあります。日本国内の飼育ウサギを対象とした調査でも、血清抗体陽性率が63.5%、そのうち不顕性感染が57.9%であったと報告されています〔Fisher 2006〕 。これらのことから、飼育ウサギで「一般的」とされる腎疾患の多くは、部分的には飼育環境病としての側面を持つ可能性があると考えられます〔Lamall 2023〕 。

| 参考文献 | 対象 | 方法 | 有病率 |

| Hinton 1981 | 臨床的に病気および健康な飼育ウサギ | 病理組織学 | 病変保有率:32.5%(病気)、25%(健康) |

| Varga 2014 | 臨床診療における飼育ウサギ | 症例調査 | 診断有病率:3-9% |

| Lamall et al. 2023 | 野生ウサギ | 病理組織学 | 最小限/軽度の病変保有率:16% |

腎不全の病因と病態生理

ウサギの腎不全は、その発症の過程で急性と慢性に分けられます 。

急性腎不全(Acute renal failure:ARF)

腎機能が数時間から数日のうちに急激に低下する状態です 。毒物、ショック、外傷、重度のストレス、あるいは尿路閉塞などによって引き起こされることが多く 、致死的となる可能性もあります〔Harcourt-Brown 2013〕 。

慢性腎不全(Chronic renal failure:CRF)

ペットのウサギでより一般的に遭遇する病態であり、数ヶ月から数年かけて腎機能が緩徐かつ進行性に失われます。多くの場合、線維化あるいは慢性的な間質性腎炎がその根底にあります 。特に、線維化は、感染、中毒、虚血、代謝異常など、あらゆる種類の慢性的な腎臓への傷害に対する共通の非特異的な最終反応と言えます。これは、機能的なネフロンが非機能的な瘢痕組織(コラーゲン線維)に置き換わる過程であり、最終的に末期腎と呼ばれる状態に至ります。組織学的には、間質におけるコラーゲン線維の増加、尿細管の萎縮、糸球体硬化、そして程度の差はあれ単核球系の炎症細胞浸潤が認められます。

腎不全の病因

血液中の尿素やクレアチニンなどの窒素性老廃物の上昇は、腎機能低下の主要な指標です。その原因となる機能障害の部位によって、腎前性、腎性、腎後性の3つに分類されます。

腎前性高窒素血症

腎前性高窒素血症は、腎臓自体の構造には異常がないものの、腎臓への血液灌流が低下することによって引き起こされます 。ウサギで一般的な原因としては、消化管うっ滞に伴う脱水、出血、熱中症などが挙げられます 。腎灌流が低下すると、糸球体濾過量(GFR)が減少し、窒素性老廃物の排泄が滞ります 。この形態の高窒素血症は、根本原因(例:脱水)が迅速に是正されれば、腎機能は正常に回復する可能性があるため、可逆的です 。まれな例として、腎臓の腫瘍がエリスロポエチンを過剰産生し、二次的な赤血球増加症を介してGFRを低下させ、腎前性腎不全を引き起こした可能性が報告されています〔Harcourt-Brown 2013〕 。

腎性高窒素血症

腎性高窒素血症は、腎臓の実質(糸球体、尿細管、間質、血管)そのものに構造的な損傷がある場合に発生します 。これは腎不全の最も一般的な原因で、CRFの大部分がこのカテゴリーに含まれます。具体的な原因疾患としては、E.cuniculi 感染や高カルシウム血症による慢性間質性腎炎、細菌性腎盂腎炎、腎臓の腫瘍、多発性嚢胞腎などが挙げられます。この場合、腎臓の濾過、再吸収、分泌機能が直接的に障害されるため、高窒素血症は不可逆的となります。

◎エンセファリトゾーン症 (Encephalitozoon cuniculi)

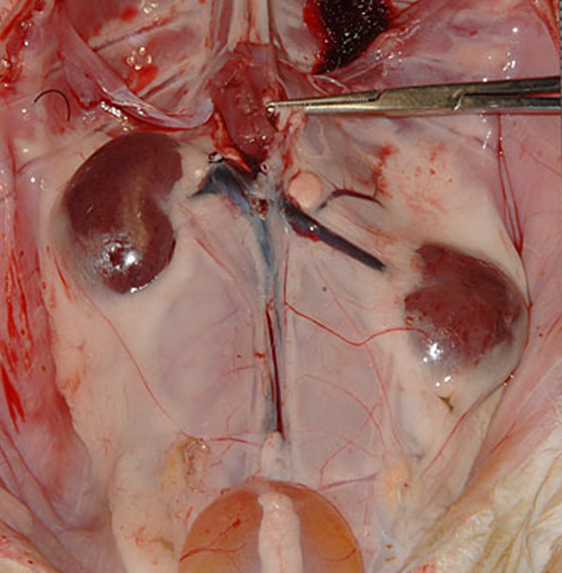

Encephalitozoon cuniculi は、腎臓と中枢神経系に親和性を持つ偏性細胞内寄生性の微胞子虫です 。この原虫による感染は飼育ウサギのコロニーに広範に蔓延しており、ペットウサギ集団における血清陽性率は38~78%と高いことが報告されています〔Škrbec et al.2023〕 。しかし、感染ウサギの多くは無症状のキャリア(不顕性感染)として生涯を過ごし、臨床疾患として発現するかは宿主の免疫状態や他疾患の有無に左右されると考えられています。腎臓はE.cuniculi の主要な標的臓器の一つです。感染が慢性化すると、腎皮質表面に境界不明瞭で不規則な陥凹が多発する点状陥凹腎(凸凹の腎臓)と呼ばれる外観を呈するとともに、特徴的な肉芽腫性間質性腎炎を引き起こすことが知られています〔Tangchang et al.2024〕。CRFの主要な原因としても指摘されています〔Sze-Yu et al. 2025〕 。

◎細菌感染

Pasteurella multocida、Staphylococcus spp.、Pseudomonas aeruginosa、E.coli などによる腎盂腎炎や腎膿瘍が原因となることがあります。特に5ヵ月齢までの若齢ウサギでは、感染性の病変が主な所見となります。

◎高カルシウム血症

持続的な高カルシウム血症は、腎臓を含む軟部組織の鉱質化(腎石灰化症)を引き起こし、ネフロンに直接的な損傷を与えます。

◎線維化

加齢に伴うネフロンの破壊と腎臓の石灰化は、特に高齢のウサギで一般的にみられます。

◎腫瘍

悪性リンパ腫が最も一般的な腎臓の腫瘍で、しばしば多臓器に浸潤します。

◎中毒

特定の薬物(イブプロフェンなどのNSAIDs)の過剰投与、中毒性植物、不凍液などがARFを引き起こす可能性がありますが、家庭飼育のウサギでの発生は稀です。

腎後性高窒素血症

腎後性高窒素血症は、腎臓で作られた尿の排泄経路(腎盂、尿管、膀胱、尿道)が物理的に閉塞することによって生じます。ウサギにおける最も一般的な原因は、炭酸カルシウムを主成分とする尿石(腎結石、尿管結石)による尿管または尿道の閉塞です。尿路が閉塞すると、尿が腎臓内に逆流・停滞して腎盂内圧が上昇し、この圧上昇が腎実質を圧迫することで圧迫性萎縮と血流障害を引き起こし、GFRが急激に低下します。閉塞が解除されなければ、水腎症が進行し、腎実質は不可逆的な損傷を受けます。

| 分類 | 急性腎不全(ARF) | 慢性腎不全(CRF) |

| 腎前性 | ・重度の脱水 ・ショック、外傷 ・消化管うっ滞に伴う循環血液量減少 | ・慢性的な軽度の脱水 |

| 腎性 | ・腎毒性物質(例:NSAIDs過剰投与、中毒植物) 重度の細菌感染(急性腎盂腎炎) ・虚血(重度のストレス、麻酔) | ・エンセファリトゾーン症 (E. cuniculi) ・細菌性腎盂腎炎(Pasteurella multocida等) ・加齢に伴う腎線維化 ・高カルシウム血症による腎石灰化症 ・腫瘍(悪性リンパ腫) ・多発性嚢胞腎 |

| 腎後性 | ・尿管 ・尿道閉塞(尿石、スラッジ) | ・部分的または間欠的な尿路閉塞 |

検査

ウサギの腎不全の診断は、臨床症状、尿検査、画像診断、血液検査を組み合わせた多角的なアプローチで行われます。それぞれの検査が互いを補強し合うことで全体像が明らかになります。

尿検査

尿組成に影響を与える要因

ウサギの尿の性状は、食事内容や水分摂取量で大きく変動します 。カルシウム含有量の高い食事(アルファルファ主原料のペレットなど)は、尿中のカルシウム沈殿物を増加させます 。野菜(ニンジン、タンポポ、ブロッコリーなど)に含まれる植物色素(ポルフィリンやβ-カロテン)は尿色に影響し、正常でも黄色からオレンジ色、赤色、茶褐色まで多様な色調を呈します 。脱水は尿を濃縮し、カルシウム塩の析出を促進するため、沈殿物形成を悪化させます 。十分な水分摂取は尿を希釈し、結晶化を抑制するために不可欠です。

採尿方法

ウサギの採尿の方法は自然排尿、膀胱圧迫排尿、カテーテル採尿、膀胱穿刺採尿などの方法がとられています。

◎自然排尿

ウサギにとって最もストレスが少ない方法です 。清潔なトイレに吸収性のない砂や裏返したペットシーツを敷いて採尿します 。排尿中に容器を差し出す方法もありますが、デリケートなウサギは排尿をやめてしまうことがあります 。この方法は糞便、細菌、残屑による汚染を受けやすく、微生物検査(細菌培養)には向きません。

◎膀胱圧迫排尿

経験豊富な獣医師が穏やかに行えば、良質なサンプルが得られる非侵襲的な方法です。しかし、過度な圧迫や尿道閉塞がある場合には、膀胱破裂のリスクを伴います。

◎カテーテル採尿

特にオスのウサギにおいて、培養および分析のための優れたサンプルを提供する無菌的な手技です。メスのウサギでは、尿道口が膣床に位置するため、技術的に難易度が高いです。外傷を避けるためには、熟練した技術と適切な潤滑が必要です。

◎膀胱穿刺採尿

細菌培養のための無菌サンプルを得るためのゴールドスタンダードで、超音波ガイド下で経皮的に膀胱に針を穿刺して尿を採取します。〔Jalal et al.2013〕。

尿サンプルの扱い

尿検査は、細胞や円柱の変性などアーチファクトを防ぐため、採尿後速やかに(理想は30~60分以内)実施すべきです〔Parrah 2013〕 。すぐに分析できない場合は、清潔な密閉容器で冷蔵保存(6~12時間以内)します〔Parrah 2013〕 。冷蔵サンプルは分析前に室温に戻し、沈殿物を再浮遊させるため穏やかに混和します〔Parrah 2013〕 。化学物質による汚染を避けるため、清潔な専用容器の使用が必須です〔Parrah 2013〕 。

尿の肉眼検査

◎尿色

ウサギの正常な尿色は淡黄色から濃黄色、オレンジ色、赤色、茶褐色まで多様です 。これらは食事の植物色素やポルフィリンに由来する生理的なものです 。幼若個体や水分摂取が十分な個体では、無色の尿も正常とされます 。

◎透明度・混濁

炭酸カルシウムや少量のシュウ酸カルシウム結晶の濃度が高いため、尿の混濁はウサギでは正常所見です 。沈殿物が過剰で、チョーク状や歯磨き粉様の粘稠度を呈する状態は「スラッジ」と呼ばれ、高カルシウム尿症を示唆する病的兆候です 。

ポルフィリン尿と血尿の診断的課題

臨床で頻繁に遭遇する重要な鑑別診断の一つが、ポルフィリン尿と血尿の区別です。生理的で正常な良性のポルフィリン尿は、血尿と肉眼的に区別がつかない赤色や茶褐色の尿を呈することがあるため、尿の色調のみに依存した診断は絶対に行うべきではありません。鑑別のための確定診断は、尿試験紙による潜血反応の確認と、尿沈渣の顕微鏡検査による赤血球の直接的な観察によって行われます。飼い主が初期評価として、市販の人間用尿試験紙を用いて潜血反応を確認することも実用的な方法として挙げられます。

物理化学的検査

◎尿比重(Urine specific gravity:USG)

ウサギの尿比重(USG)の正常参照範囲は1.003~1.036や1.005~1.050、あるいは1.057に達するなど報告が様々で、非常に幅広いです 。犬猫と異なりウサギは尿濃縮能が限られるため、USG単独では腎濃縮能の信頼できる評価指標になりません〔Yeh S et al. 2025〕 。高窒素血症時にUSGで腎前性・腎性を鑑別する犬猫の原則は、ウサギには当てはまりません 。腎機能が著しく低下していても、USGが正常範囲内の可能性があります 。そのため、初期の腎機能障害の検出には、後述の尿蛋白クレアチニン比(UPC)がより感度の高い指標と強く示唆されます 。ただし、腎疾患を持つウサギは健常なウサギより有意に低いUSGを示すと一貫して報告されています 。特に、脱水や高窒素血症にもかかわらず等張尿(USG 1.008~1.012)を示す場合は、腎機能不全を強く示唆する重要所見です。

◎尿試験紙

pH

草食動物であるウサギの正常な尿はpH 8.0以上(時に8.8)の強アルカリ性です 。中性または酸性の尿pHは異常で、代謝性アシドーシス、重度の下痢、飢餓状態などを示唆します 。この強アルカリ尿は、炭酸カルシウムの析出を促すほか、尿試験紙の蛋白項目で偽陽性を引き起こすことがあります 。

蛋白

微量の蛋白は正常です。ただし、重要な注意点として、pHが8.0を超える強アルカリ性の尿は、蛋白項目で偽陽性反応を引き起こす可能性があります。この限界のため、陽性反応はより正確なUPC比で確認する必要があります。

ブドウ糖

通常は陰性ですが、保定ストレスによる一過性の高血糖(ストレス高血糖)により、ブドウ糖尿が見られることがあります。持続的なブドウ糖尿は異常であり、さらなる精査が必要です。

ケトン体

通常は陰性ですが、陽性反応は、長期の食欲不振や肝リピドーシスなど、負のエネルギーバランス状態を示唆します。

潜血

最も重要な用途は、血尿とポルフィリン尿を鑑別することです。陽性反応は、赤血球、ヘモグロビン、またはミオグロビンの存在を示します。

ビリルビンとウロビリノーゲン

ウサギの胆汁は主にビリルビンではなくビリベルジンで構成されているため、ビリルビン項目は診断的価値が低いです。これらの項目は通常、ウサギでは解釈されていません。

白血球

多くの試験紙の白血球エステラーゼ項目は、犬以外の動物種では信頼性が低く、ウサギの解釈に使用すべきではないと言われています。白血球の存在は、必ず尿沈渣の顕微鏡検査で確認するべきです。

尿沈渣の顕微鏡検査

細胞成分

◎赤血球

正常な尿には、通常5個/hpf(強拡大視野)未満の赤血球しか含まれません 24。これを超える数の赤血球(血尿)は、泌尿生殖器系のどこかに出血があることを示します。

◎白血球

正常な尿には、通常5個/hpf未満の白血球しか含まれません。これを超える数の白血球(膿尿)は炎症を示し、最も一般的には感染症(膀胱炎、腎盂腎炎)に起因します。

◎上皮細胞

少数の移行上皮細胞や扁平上皮細胞は、正常な混入物である可能性があります。多数の存在や、異型性のある細胞の出現は有意な所見です。

◎尿円柱

硝子円柱、顆粒円柱、細胞円柱などの尿円柱の存在は、腎尿細管内に病変があることを示し、腎疾患の強力な指標となります。

◎結晶尿

ウサギの尿中には、炭酸カルシウム結晶、およびそれよりは少ないがシュウ酸カルシウム結晶が認められるのが正常です。炭酸カルシウム結晶は、典型的には大きく、放射状の線条を持つ球形を呈します。臨床的な意義は、結晶の量にあります。過剰な量の結晶が、濃くペースト状の「スラッジ」を形成する状態は、高カルシウム尿症と定義され、膀胱炎や尿石形成の素因となる病的な状態です。

微生物検査

尿中に細菌が見られた場合、尿の細菌培養を行うことがあります。しかしが、その重要性は採尿方法に依存し、無菌的に膀胱穿刺で得られたサンプル中に細菌が存在する場合、尿路感染症と診断されます。

尿蛋白クレアチニン比(Urinary Protein-to-Creatinine Ratio:UPC)

UPC比は腎臓からの蛋白喪失を検出し、定量化するためのゴールドスタンダードな検査法で、尿量や濃度の変動を補正するため、試験紙の読み取りよりもはるかに正確です。この検査の前提条件として、検出された蛋白が腎臓由来であることを保証するために、サンプルは有意な出血や炎症がないことが必要です。健常なウサギのUPC比は0.11~0.40の範囲で、ある研究では、蛋白尿はUPC > 0.3と定義され、腎疾患を持つウサギはしばしばUPC > 0.4を示し、ある研究では腎疾患群の63%がこの閾値を超えていました〔Yeh et al。2025〕。

尿中γ-グルタミルトランスフェラーゼ(urinary Gamma-Glutamyl Transferase:uGGT)インデックス

uGGTは腎尿細管の損傷を示す酵素であるuGGTとクレアチニンの比(uGGTインデックス)は、ウサギの腎疾患における新たなバイオマーカーとして注目されています。健常ウサギにおけるuGGT(2.7~96.5 IU/L)およびuGGTインデックス(0.043~1.034)の参照範囲が報告されています。腎疾患を持つウサギは、uGGTインデックスの上昇を示します〔Yeh et al。2025〕。

血液検査

生化学検査

◎血中尿素窒素(BUN)

タンパク質異化作用の最終産物であり、GFRの低下に伴い血中に蓄積します。しかし、BUNはクレアチニンよりも特異性が低く、高タンパク食、脱水(腎前性窒素血症)、消化管出血などの腎外性要因によって上昇する可能性があり、逆に食欲不振時は人為的に低下させ、腎機能障害の程度を過小評価させる可能性があります 。

◎クレアチニン(CREA):

筋肉の代謝産物であり、腎外性要因の影響を受けにくいため、BUNよりも信頼性の高い項目になります 。基準範囲はおおよそ0.6-2.6 mg/dLである。 クレアチニン値は筋肉量に比例するため、削痩したCKDのウサギでは、重度の腎機能障害があってもクレアチニン値は軽度の上昇にとどまり、病態の重症度を過小評価する危険性があります。単回の測定値よりも、連続的なモニタリングがより価値を持ちます。

◎カルシウム(Ca)

排泄障害に起因する高カルシウム血症は、ウサギの腎疾患の顕著な特徴で、総カルシウム値は15 mg/dLを超えることもあります。これは、腎性二次性上皮小体機能亢進症により、しばしば正常または低カルシウム血症を呈する犬や猫とは対照的です。高カルシウム血症の程度は、軟部組織の石灰化や腎石灰沈着症を助長し、さらなるネフロン損傷を引き起こす悪循環を生み出します。

◎リン(P)

GFRの低下に伴い、進行した腎不全では高リン血症が一般的に認められます 。高リン血症と高カルシウム血症の併発は、大動脈や腎臓などの軟部組織における致死的な転移性石灰化のリスクを著しく高めるため、予後不良の指標となります 。 他の動物種とは異なり、ウサギでは自然発生的な腎疾患において低リン血症が観察されることもありますが、そのメカニズムは完全には解明されていません 。

◎カリウムム(K)およびナトリウム(Na)

機能不全に陥った腎臓は、電解質と体液バランスを調節する能力を失います 。高カリウム血症は、特にAKIや乏尿・無尿を伴う末期CKDにおいて、致死的な心不整脈を引き起こす生命を脅かす合併症です。また、CKDでは水分とナトリウムの複雑なバランス異常を反映して、低ナトリウム血症が生じることもあります。

全血球計算 (CBC)

疾患が慢性化すると、障害された腎臓でのエリスロポエチン産生が低下するため、非再生性貧血が一般的な所見となり、CKDの古典的な徴候です。この貧血は、通常、正球性正色素性であり、産生不全を反映して非再生性である。貧血の存在とその重症度は、疾患の慢性度と重症度の強力な指標となります。

E. cuniculi の特異的抗体検査

血中のIgGおよびIgM抗体を測定する検査が最も一般的に用いられます。健康なウサギの50%以上が陽性となる可能性があるため、単回のIgG抗体陽性は過去の曝露を示すに過ぎず、活動性の疾患を確定するものではありません。高いIgM抗体価は、最近の感染または潜伏感染の再活性化をより強く示唆します。血清でIgG抗体価の有意な上昇が確認できれば、活動性感染の診断に有用です。

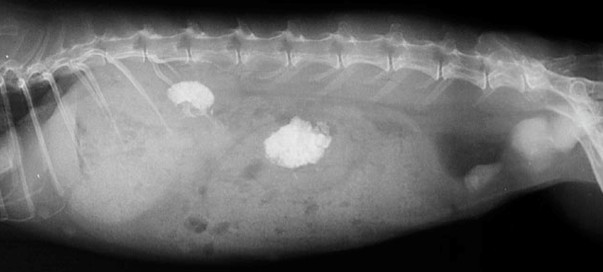

X線検査

ウサギの腎不全におけるX線検査は、腎臓(大きさ、形状、不透明度)の評価に加え、腎不全の原因や合併症(尿路結石、異所性石灰化など)を検出するためにも重要です。腎臓の大きさは病態により変化します。正常な腎臓の大きさは、第2腰椎(第2腰椎)の長さの約2.5~3倍とされますが、個体差も考慮されます。CRFでは、線維化により腎臓が萎縮し、辺縁不整を伴うことがあります。ARFでは炎症や浮腫により腎臓が腫大します。水腎症、嚢胞、腫瘍、アミロイドーシスなどでも腎腫大は見られます。腎石灰化症 腎実質へのカルシウム沈着により、腎臓のX線不透明度が増加することがあります。これは高カルシウム血症を伴う腎不全でよく見られます。腎盂や腎実質内にX線不透過性の結石が認められることもあります。進行したCRFでは、高リン血症や高カルシウム血症などにより、腎臓以外の軟部組織(胃壁、大血管壁、肺など)にカルシウムが沈着することがあります。これは重度の腎機能障害とミネラル代謝異常を示唆します。骨表面へのミネラル沈着による骨硬化症(骨密度の増加)も、進行した腎不全の所見です。

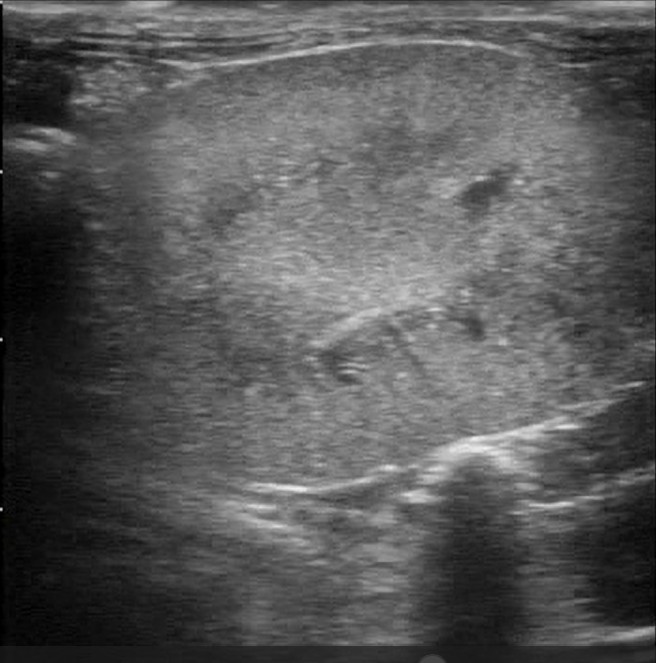

超音波検査

ウサギの腎不全において、超音波検査は、腎臓の大きさに加え、X線検査では評価が困難な腎実質の内部構造、皮質と髄質の境界、腎盂の状態、さらには血流(ドップラー使用時)を評価するために不可欠な診断ツールです。CRFが進行すると、腎臓は線維化や組織の萎縮により縮小(腎萎縮)し、正常より小さくなることがあります 。また、腎臓の辺縁が不整になり、ゴツゴツとした輪郭を呈することがあります 。間質の線維化、尿細管変性、鉱質沈着(石灰化)などが起こると、腎実質(特に皮質)のエコー輝度は上昇し、周囲の脾臓や肝臓と比較して白っぽく見えます 。急性腎不全では、浮腫や炎症の程度によってエコー輝度が低下することもあります 。正常なウサギでは、皮質(やや低エコー)と髄質(より低エコー)の境界は比較的明瞭に描出されます 。慢性腎不全で線維化や実質の構造破壊が進行すると、この皮質・髄質境界は不明瞭になります 。腎石灰化によるカルシウム沈着は、高エコー輝度の斑点や線状構造として描出され、強い音響陰影を伴うことがあります。また、水腎症では腎盂内部が無エコーの尿で拡張する一方、腎盂膿瘍では無エコーよりエコー輝度が高い膿によって拡張します。腎実質内に辺縁明瞭な無エコー領域(嚢胞)が単発性または多発性(多発性嚢胞腎)に見られることもあります 。腎臓腫瘤は、腎臓の形状不整、実質の不均一なエコーパターン、あるいは正常構造を破壊する腫瘤(例:リンパ腫によるびまん性の高エコーまたは低エコー浸潤)として観察されることがあります。

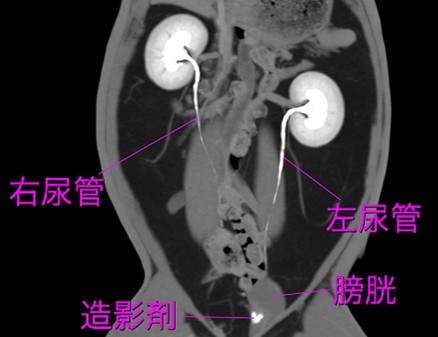

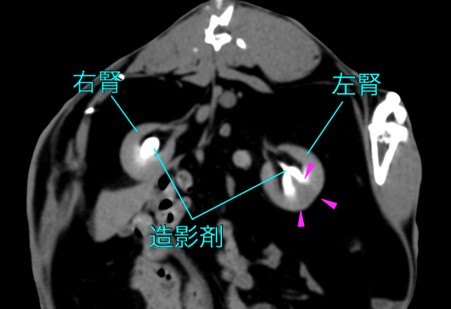

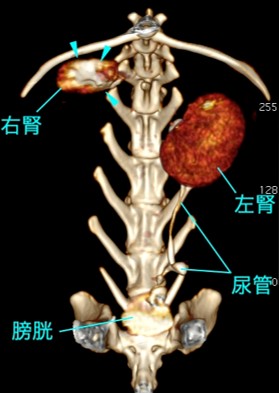

CT検査

CTでは腎臓のサイズを測定し、腫大や萎縮を評価できます。また、腎辺縁の不整や石灰化なども詳細に評価可能です 。CTはX線検査よりも高感度に石灰化を検出できる特徴があります 。初期の腎嚢胞、水腎症、腎盂の蓄膿も評価対象となります 。造影剤(ヨード製剤)を静脈内投与して行う造影CT検査は、腎臓の血流(灌流)と排泄機能の評価に用いられます。健康な腎臓では、造影剤投与後にまず皮質が強く濃染され(皮質期)、次いで髄質が濃染され(髄質期)、その後造影剤が腎盂へ排泄されます(排泄期) 。間質性腎炎や糸球体腎炎など、腎実質自体に障害がある場合、腎臓への血流や機能の低下により、この造影効果が全体的または部分的に低下します。実質が正常ほど濃染されない、または濃染までに時間がかかるといった所見が見られます。腎実質が斑状(まだら)に不均一に造影される場合は、線維化や炎症が不均一に存在することを示唆します 。造影CT検査は、腎梗塞の診断において非常に重要です 。急性期(発症から数日以内)の腎梗塞では、造影剤投与後の「動脈相」や「腎実質相」において、血流が途絶えた領域が特徴的な楔状の造影欠損域として描出されます。

治療

ウサギの腎不全の薬物治療は、犬や猫とは異なるウサギ特有のカルシウム代謝を考慮する必要があります。治療の主な目的は、腎不全の進行を遅らせること、尿毒症の症状を緩和すること、合併症を管理すること、そして可能な限り生活の質(QOL)を維持することです 。治療は多くの場合、根治を目指すものではなく、支持療法(対症療法)が中心となります。基本的には輸液による水和療法で体内の毒素の排泄を促し、腎機能の補助が必要です 。消化管機能が停滞することも多いため、栄養管理(強制給餌など)なども重要です。また、予防的な観点からは、カルシウム摂取量の管理も重要となります。個々の状態に応じた薬剤の併用も求められます。また、ストレスは神経原性の腎虚血を誘発し、腎灌流を悪化させる可能性があるため、ストレスの軽減は最優先事項になります。

輸液療法

重度に脱水または高窒素血症を呈している場合、体液不足を是正し、毒素の排泄を促進するために、静脈内(IV)輸液療法が必要となります。長期的な管理においては、皮下(SC)輸液療法が中心となります。これは飼い主が自宅で実施できるよう指導可能であり、頻繁な入院に伴うストレスを軽減できます。投与量は脱水の程度によりますが、一般的に維持量として30~50mL/kg/日が目安とされます。

栄養管理

食欲がない時は流動食の強制給餌が理想で、水分摂取量を最大化することもできます 。飲みやすい給水ボトルやボウルを使用し、積極的な飲水を促したり、新鮮な葉物野菜など、特に水分の多い食材を与えます。飲水として電解質飲料を与えることも有効です 。治療と並行し、予防的な観点からは、低カルシウムの牧草(イネ科)やペレット、野菜を選択することも重要です。

薬物治療

◎利尿薬

ARF(急性腎不全)で乏尿や無尿が続く場合や、輸液過多による肺水腫のリスクがある場合に、尿の産生を強制的に促すために投与されます。

◎消化器系薬剤

腎不全により体内に蓄積した尿毒症物質は、消化管粘膜を刺激し、食欲不振や胃潰瘍を引き起こし、ウサギでは致命的な消化管うっ滞を誘発します 。制吐・消化管運動機能改善薬としてメトクロプラミドが使用されます。マロピタントは強力な制吐作用を持ちますが、ウサギでの消化管運動への直接的な影響は犬猫と異なる可能性があります。胃酸分泌抑制薬(制酸剤)として、H2ブロッカー(ファモチアジンなど)は胃酸の分泌を抑え、尿毒症性の胃炎や潰瘍のリスクを軽減します 。プロトンポンプ阻害薬(オメプラゾールなど)は、より強力に胃酸分泌を抑制します 。

◎ミネラル代謝異常の薬剤

ウサギの腎不全では、高リン血症と高カルシウム血症が同時に発生することが多く、管理が非常に難しいです。高リン血症の是正には、水酸化アルミニウムが使用され、食事中のリンと消化管内で結合し、便としての排泄を促します。炭酸カルシウムはリン吸着剤として使用できますが、ウサギはすでに高カルシウム血症であることが多いため、使用は推奨されません。高カルシウム血症に対する特異的な薬物治療(カルシトニンやビスフォスフォネートなど)は、ウサギの腎不全では一般的ではありません。

◎合併症に対する治療

CRFが進行すると、腎臓からのエリスロポエチン(造血ホルモン)の産生が低下し、腎性貧血が起こります。ダルベポエチン アルファはヒトの遺伝子組換え製剤ですが、エリスロポエチン(エポエチン)よりも半減期が長く、ウサギでも使用されます。鉄剤は造血をサポートするために、鉄分が不足する場合は非経口(注射)で補充します。

◎高血圧・蛋白尿の管理

犬猫のCRFでは高血圧管理が重要ですが、ウサギでの高血圧の発生頻度や測定の正確性は確立していません。しかし、蛋白尿が認められる場合、その軽減と腎保護を目的として使用されることがあります 。ACE阻害薬は糸球体高血圧を緩和し、蛋白尿を減少させる効果が期待されます 。腎血流を低下させる可能性もあるため、脱水状態では使用できず、腎機能(BUN, Cre)をモニタリングしながら慎重に導入します。

◎抗原虫薬

腎不全の原因がエンセファリトゾーンと特定できる場合、フェンベンダゾールが使用されますが、すでに線維化・瘢痕化した腎組織を修復する効果はありません。

◎抗生物質

腎盂腎炎など細菌感染が疑われる場合、尿培養・感受性試験に基づき使用します。

治療における重要な注意点

腎機能が低下しているため、腎臓から排泄される薬剤(エンロフロキサシンなど)は、体内に蓄積しやすく中毒を引き起こすリスクがあります。投与量(用量)の減量または投与間隔の延長が必須になります。メロキシカムなどのNSAIDsは、腎血流を低下させるリスクがあるため、腎不全の動物(特に脱水時やARF)への使用は原則禁忌または極めて慎重に行う必要があります。痛みの管理(例:尿路結石)が必要な場合は、オピオイド(ブプレノルフィンなど)が優先されます。

まとめ

ウサギの腎疾患が広範な不顕性疾患であることを踏まえ、特に中高齢のウサギに対しては、臨床症状の有無にかかわらず、定期的な健康診断(尿検査、血圧測定、血液検査を含む)を積極的に推奨すべきである。また、食事指導を通じてカルシウム摂取量を適切に管理することは、腎石灰沈着症の予防に繋がる可能性がある。E. cuniculiの血清抗体陽性という所見は、それ単独で腎炎の診断根拠とはならず、慎重な解釈が求められる。

ウサギを医学的に勉強するならこの本!

ウサギの病気や治療のことも知りたい方は、これを読んで下さい!ウサギ診察獣医師のバイブルです!

参考文献

- Bartges JW.Chronic kidney disease in dogs and cats.Vet Clin North Am Small Anim Pract42:669–692.2012

- d’Anjou MA,Bédard A,Nichols R,L’Heureux-Gravel C.Description and comparison of excretory urography performed during radiography and computed tomography for evaluation of the urinary system in healthy New Zealand White rabbits (Oryctolagus cuniculus). American Journal of Veterinary Research78(4):472-481.2017

- Fisher PG.Exotic Mammal Renal Disease:Causes and Clinical Presentation.Veterinary Clinics of North America Exotic Animal Practice 9(1):33-67.2006

- Harcourt-Brown.FM.Diagnosis of renal disease in rabbits.Vet Clin North Am Exot Anim Pract.Vet Clin North Am Exot Anim Pract16(1):145-174.2013

- Harcourt-Brown FM.Radiographic signs of renal disease in rabbits.Veterinary Record160(23):787-794.2007

- Harcourt-Brown FM.Renal disease in rabbits.In BSAVA Manual of Rabbit Medicine.Meredith A,Lord B.eds.British Small Animal Veterinary Association.Gloucester.UK:p208-217.2013

- Jalal P et al.Importance of urinalysis in veterinary practice – A review.Veterinary World 6(9):640-646.2013

- Melillo A.Rabbit Clinical Pathology.J Exot Pet Med16(3):135–145.2007

- Hinton M.Kidney disease in the rabbit: a histological survey.Laboratory animals15(3):263- 265.1981

- Lamall A,Haverson VA,Hughes K.Renal pathology in wild European rabbits.Vet Rec193(2):e2948.2023

- Müller K,Zehnder M,Keller S et al.Ultrasonographic evaluation of the urinary tract in clinically healthy rabbits.Veterinary Radiology & Ultrasound58(2):209-216.2017

- Parrah J.Importance of urinalysis in veterinary practice – A review.Veterinary World 6(9):640-646.2013

- Škrbec M et al.Encephalitozoon cuniculi Infection of Domestic Rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Slovenia between 2017 and 2021.Pathogens12(4):516.2023

- Sibbald R.Chronic renal failure in rabbits.Veterinary Nursing Journal35(5):124-126.2020

- Sze-Yu,Yet al.Urinary chemistry in healthy cross-bred pet rabbits (Oryctolagus cuniculus) and rabbits with suspected chronic kidney disease. Translational Animal Science9.txaf002,2025

- Tangchang W et al.Renal abscess in a Lionhead rabbit due to Encephalitozoon cuniculi and Escherichia coli: A case report.Open Vet J;14(8):2085–2091.2024

- Varga, M. (2014b). Ultrasonography. In: Varga, M. (ed.) Textbook of Rabbit Medicine (2nd ed.). Butterworth-Heinemann Elsevier, Edinburgh, UK. pp. 145-161.

- Varga M.Urogenital diseases.In Textbook of rabbit medicine.Varga M ed.Butterworth-Heinemann.Edinburg:405-424.2014

- Yeh S et al.Urinary chemistry in healthy cross-bred pet rabbits (Oryctolagus cuniculus) and rabbits with suspected chronic kidney disease.Transl Anim Sci9:txaf002.2025

- Zhao Z et al.The mechanism of myocardium and pancreas injury in rabbits with acute renal failure might be related to myeloperoxidase and membrane pump activities Ren Fail32(10):1216-22.2010