要約

プレーリードッグは、切歯特に上顎切歯の根尖に歯牙腫とよばれる腫瘤が好発します〔Wagner et al.1999,Crossley 2004,Phalen et al.2000,Capello 2002,Wagner et al.2001〕。この腫瘤は 病変自体は良性であるものの、プレーリードッグが本来、鼻呼吸動物であるという解剖学的特性により、上顎切歯の歯根部の腫大が鼻腔を圧迫・閉塞させ、進行性の呼吸困難を招きます。放置すれば致死的な転帰をたどる極めて深刻な疾患です。

病態

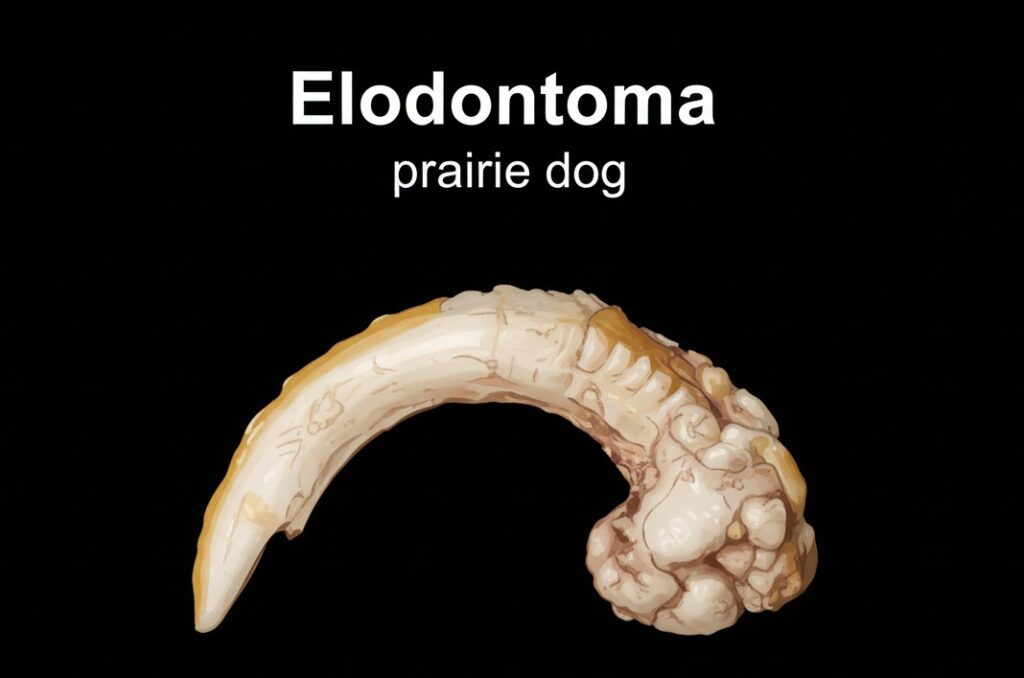

プレーリードッグの切歯は常生歯で、根尖の異常な伸長を特徴とします。根尖成長により、胚組織への圧力が増大して変形し、根尖病巣が増大します(腫瘤)〔Capelloet al.2005,Capelloet al.2008,Crossley 2004〕。それに続いて歯冠の成長速度が低下し、最終的に萌出が停止します、新しい象牙質の不規則な生成も起こります〔Capelloet al.2005,Capelloet al.2008,Crossley 2004〕。その結果、根尖が腫瘤化、切歯の背側の波状変化が見られ、切歯骨、硬口蓋、鼻腔などの周囲組織に二次異常が生じます。歯の変形は、特に鼻腔に関して、局所的に圧迫性があり、空間を占有する腫瘤(塊)が特に印象的です。プレーリードッグは、典型的には呼吸器系の徴候および症状を呈し〔Capelloet al.2005,Legendre 2003,Capello 2008,Crossley 2004〕、様々な程度の鼻閉が起こり、この絶対鼻呼吸種では重度の呼吸障害から死に至る場合が多いです。X線および肉眼解剖学・組織学標本の縦断面では、腫瘤化した根尖変形と上顎切歯の背側縁での波状縁の新生象牙質の襞が明らかです〔Capelloet al.2005,Crossley 2004〕。この歯科異常は 1 本以上の切歯に影響する可能性がありますが、病変のある上顎切歯の場合は隣接する鼻腔のために臨床的影響がはるかに重篤です。プレーリードッグのこの特定の形成異常、非腫瘍性の歯の疾患は歯牙腫(オドントーマ:Odontoma)とも呼ばれていましたが、腫瘍でななく過誤腫であるため偽歯牙腫(Pseudo-odontoma)も提案されました〔Capelloet al.2008,Capello 2014〕。しかし、常生歯(エロドンド:Elodont)に発生することから、エロドントーマ(Elodontoma)という病名が現在は適切とされ、複合歯牙腫(転移の可能性のない局所浸潤性および破壊性病変)の同義語でもあります〔Capello 2014〕。

【解剖】ハムスターとリスの歯と咬筋の解剖の詳細な解説はコチラ

原因

繰り返しの切歯の外傷や骨折 (ケージの柵をかんだり引っ張ったり、高所から落ちる) 、切歯の根尖組織付近の局所感染が原因であると示唆されています〔Capelloet al.2005,Capello 2008,Phalen et al.2000,Boy 2006〕、歯原性組織の外傷性損傷は非常に重度で、上皮索が完全に破壊され、娘生殖細胞が形成されます。プレーリードッグの切歯は常生歯で、生涯伸び続けます。根尖には空間があり、歯を伸ばす細胞が埋まっています。

各娘生殖細胞は継続して発達し、独自の硬組織と軟組織成分を形成しますが、無秩序なため、過誤腫様腫瘤の形成につながります〔Ida-Yonemochi et al.2002,Boy 2006〕。

根尖は腫瘤化して丸いコブのように増殖をします。

症状

飼育下のプレーリードッグでは、不適切な飼育による外傷が繰り返され、切歯が頻繁に骨折するため、飼い主が「定期的に歯が抜ける」と報告することがあります。骨折は臨床歯冠に沿って発生し、歯が目に見えて短くなる場合と、歯冠は正常ながら根尖に病巣を形成して発生している場合があります。後者の場合、臨床歯冠は動揺しているように見えてもまだ歯肉に付着しています。プレーリードッグでは、呼吸器の徴候と症状が最も一般的であり、活動性の低下、摂食量の減少、体重減少、および衰弱を伴うことがよくあります〔Capelloet al.2005,Capello 2008〕。呼吸器の症状には、くしゃみ、特定の種類のいびき(「逆くしゃみ」と呼ばれることが多い) 、顕著な呼吸困難になり、鼓腸するようになります。

これらは、罹患した上顎切歯の形成異常および根尖変形によって二次的に生じます。プレーリードッグは絶対的な鼻呼吸動物であるため、これらの変化によって鼻の空気の通り道が狭くなり、閉塞につながる可能性があります。麻酔をかけた患者の口腔内検査では、変形した根尖によって硬口蓋が硬く腫れているのが目視できる場合があります〔Capelloet al.2005,Capello 2008〕。しかし、硬口蓋上の病変の大きさは呼吸困難の程度とは相関しないようです〔Bennet 2007〕 。呼吸器症状がない状態でも、摂食量の減少、排便量の減少、および衰弱を呈して来院することがあります〔Capelloet al.2005,Capello 2008〕。下顎歯牙腫も、口腔咽頭占拠性病変として機能障害を引き起こすものの呼吸閉塞は引き起こさず、罹患動物の飢餓や死につながる可能性があります〔Bennet 2007〕。

診断・検査

診断には、詳細な病歴聴取と身体検査に加え、画像診断が不可欠です。特に、従来のX線撮影に加え、病変の正確な位置と周囲組織への影響を評価するために、CTスキャンがゴールドスタンダードとして推奨されます。

X線検査

頭部X線撮影は、歯牙腫の存在を診断するための最も簡便で一般的な手法である。特徴的な所見として、上顎切歯の歯根部に、周囲の骨よりも高吸収性(より白く映る)で不規則な腫瘤が認められまあす。完全な評価には複数の視野が必要で、左右ラテラル像、吻鼻像、腹背側または背腹側 で撮影することが推奨されます〔Capelloet al.2005〕。 上顎および下顎切歯の根尖が拡大(腫瘤)、各切歯の背側の不規則なエナメル質の波状縁を確認します〔Capelloet al.2005〕。 ただし、X線所見は、左右上下が重なる二次元的評価にとどまるたも、詳細はCT検査になります。

CT検査

CT撮影での歯の評価は特に有用であり、標準的なX線撮影に比べても有用です。CT は、隣接した重なり合った解剖学的構造が単一平面上で重なり合う問題を解消し、3 次元レンダリングにより、特に骨構造の優れた詳細が得られます。これらは、正確な予後、より適切な手術計画、および治療の成功に不可欠となります。切歯の根尖の塊の拡大、鼻腔の圧迫の程度、周囲組織の影響を受け、最も適切な手術アプローチを評価できます。

その他の検査

全血球算定と生化学検査により、患者の全般的な健康状態を評価することができます。根尖感染症や膿瘍の場合、細菌培養と感受性検査は、より的確な抗菌薬治療を行うために重要です。画像で歯牙腫が疑われても、プレーリードッグでは上顎骨肉腫が報告されており〔Mouser et al.2006〕、リチャードソンジリスでは頬側唾液腺の腺癌が報告されています〔Yamate et al.2007〕。病理組織学的検査が確定診断になります〔Capelloet al.2005〕。

治療

治療は、原因療法(罹患歯の抜歯)、対症療法(薬剤療法)法または緩和療法(上気道の開存性のための造窓処置)に分類できます。どちらのグループにも利点と欠点があり、現段階ではどちらかが客観的に優れているとは言えません。どの選択するかは、詳細な診断と重症度、罹患した上顎切歯の片側性か両側性か、患者の年齢と全体的な臨床状態、患者の行動、外科医の経験と技術、飼い主の期待など、多くの個別の臨床的および実際的要素に基づく必要があります。対処療法と緩和療法は、罹患歯の抜歯前に患者の全体的な状態を改善するための予備的な外科的ステップと見なされることもあります。

対処療法

歯牙腫は物理的な腫瘤であるため、抗生物質、抗炎症薬、去痰剤などの内科的治療は、二次的な感染症や炎症を管理するための対症療法に過ぎません。これらの治療法は、根本的な腫瘤の成長を止めることはできず、治癒は期待できません。むしろ、歯科治療または外科治療の補助療法として極めて重要です。

抜歯処置

基本的に切歯の抜歯が必要となりますが、飼育下のペットの場合、前腕で餌を掴むことができるため、切歯の抜歯は摂食行動に影響しないと思われます〔Legendre 2003〕。しかし、硬い餌を除去するなど、餌の変更を検討すべきです。処置の治療には、様々な外科的アプローチや技術が説明されています〔Capello 2008〕。しかし、起こりうる合併症は、切歯の骨折骨折と周囲骨の骨折であるため、結果的に動物の状態が悪化することも多いです〔Capello 2008〕。抜歯前のCT検査は、歯の形態、湾曲、および骨折の種類を評価するため、また周囲の軟組織の損傷の有無や範囲を評価するために推奨され〔Jekl 2009〕、慎重に抜歯が適応であるのか判断することがとても重要になります。手術における麻酔は、鼻腔の圧迫とそれに続く閉塞が重度で呼吸機能が低下している患者においては困難を極めます。麻酔プロトコルを計画する前に考慮すべき2つの外科的側面は、手術時間(治療の種類や手術アプローチ/手技によって大きく異なる可能性があります)と、上顎および鼻の手術部位における予想される出血も考慮しなければなりません。この手術における麻酔維持は経口気管挿管も報告されていますが、肉厚の舌や口腔咽頭口の存在などの解剖学的特徴のために困難です。手術中に上気道または下気道の開存性を評価する代替技術としては、鼻切開/鼻瘻による経鼻挿管(実際には姑息的技術の一部)と気管切開による直接気管挿管も実行可能ですが、侵襲的です〔Capello 2014〕。著者は注射麻酔と鼻からの吸入麻酔薬を併用することで処置を行っています。このような状況では、手術時間は可能な限り短くし、手術部位の止血には特に注意を払う必要があります。1回処置では罹患した上顎切歯を基本的に1本のみの処置を行い、経過を観察して変則の切歯は1カ月後以降を目標にしています。下顎切歯は、侵襲が大きい処置のために、著者は行っていません。

口腔内抜歯

最も基本的なアプローチであり、腫瘤が比較的小さい場合に適応されます。しかし、プレーリードッグの切歯は周囲組織との結合が強固であり、歯牙腫によって歯根部が変形しているため、抜歯は非常に困難もなります〔Capello 2002〕。途中で歯が破折し、病変部や歯原性組織が残存するリスクが高く、その場合、腫瘤が再増殖する可能性があります。

経口蓋アプローチ

経口蓋アプローチ〔Capello 2008,Crossley 2004〕 の適応は、臨床歯冠が歯肉レベルより下で完全に骨折している場合、および根尖が変形して腹側突出し、硬口蓋が明らかに変形している場合です。患者を仰臥位にし、口を大きく開けた状態を保つために口枷を装着し、硬口蓋粘膜を切開します。次に粘膜をその下の硬組織から鈍的に剥離し、切歯骨と癒着している変形した根尖の腹側部分を骨を削って露出させます。次に、歯および根尖を癒着部分から慎重に分離して抜歯をし、最後に粘膜を欠損部上で縫合します。

鼻切開術

背側アプローチによる鼻切開術の技術が報告されています〔Crossley 2004,Smith et al.2013〕。上顎切歯の背側にアクセスするのに効果的なこの手法は、一時的または永続的な鼻瘻孔を作成するのにも効果的で、姑息的な鼻瘻孔よりも有効と言われています。この処置は、患者を胸骨臥位にし、頭をわずかに挙上させた状態で行います。正中線で皮膚を切開し、軟部組織を適切に牽引した後、切歯骨に穴をあけて鼻瘻孔を作製して、病変歯の完全な抜歯または摘出を行います。この技術は、完全に口腔外および鼻外から行われ、容易にアプローチもできます〔Capello 2012c〕。同側鼻腔には入らないため、通常は過度の出血の懸念は少ないと言われています。しかし、骨窓が不十分なため、腫瘤を一塊として摘出できない欠点があります。そのため、歯冠を意図的に切断し、吻側部と腫瘤部を分けて摘出する場合があります。

造窓処置

緩和療法の目的は、鼻腔の背側に造設したストーマを介して代替の鼻腔を作り、十分な空気の流れを回復することです。この処置は抜歯処置と組み合わせることができますが、標準的な緩和アプローチは、影響を受けた歯を抜歯することなく閉塞を軽減することを目的とします。切歯の背側アプローチによるこの永久鼻瘻造設法の様々なバリエーションが報告されており、ステントを使用する場合と使用しない場合があります〔Wagner 1999,Wagner et al.2004〕。頭をわずかに挙上した状態で胸骨臥位にし、鼻瘻造設部位とステント開口部は円形になるため、線状切開または生検パンチで正中線上の皮膚を切開し、鼻骨切開を行い、鼻腔を露出させます。小さなプラスチック製カテーテルを適切な長さに切断し、鼻腔に挿入することもありますが、プレーリードッグが前肢でいじって除去してしまうことが多いです。鼻瘻造設部位を開いたままにしたい場合は腫瘤のすぐ背側に、または偽歯牙腫の尾側を越えて空気が鼻咽頭部に通過できるようにします〔Wagner 1999,Wagner et al.2004〕。金属ステントの使用も報告されています〔Bulliot et al.2013〕。いずれにせよステントを設置してもしなくても、皮膚が骨性の鼻瘻造設部位を覆うように再生してくるため、再麻酔を行い、皮膚切開を定期的に行う必要性も出てきます。利点としては、麻酔時間と手術時間が短い、手術が簡単、回復が早い、呼吸器症状がすぐに改善するなどがあります。しかし、この外科的選択肢では根尖の腫瘤形成を止めることはできないため、病状が進行することが予想されます。もう 1 つの欠点は、術後の鼻瘻造設部位の管理に粘液や残渣の除去が含まれることです。造窓窓からより侵襲的な外科的アプローチとして、腫瘤の外科的切除も行うこともあります〔Crossley 2004,Greenacre 2004,Capello 2014〕。抜歯が失敗に終わったり、抜けない場合は、造窓処置に変更するようなことも珍しくありません。

一度あけた穴はふさがらないのですが、皮膚は自然にふさがってくるのど、定期的に穴を広げる処置も必要になります。

予後

プレーリードッグにおける予後は、片側性か両側性か、診断時の病期、そして呼吸器系の障害の程度に厳密に関連しています。全体的な臨床状態に加え、圧迫腫瘤への外科的アクセスと切除の実現可能性も考慮する必要があります。

まとめ

プレーリードッグにおける歯牙腫は、その解剖学的特性と病態から、進行性の致死的な疾患です。早期診断と適切な画像診断(特にCT)は、治療の成功を左右する鍵となります。外科的治療は必須になりますが、手技は複雑で高リスクであり、熟練した獣医師による綿密な計画と実施が不可欠です。

参考文献

- Bennet RA.Odontomas in prairie dogs.In Proceedings of the North Am Vet Conference.Orlando (FL):p1707–1710.2007

- Boy SC,Steenkamp G.Odontoma like tumours of squirrel elodont incisors-elodontomas.J Comp Pathol135:5661.2006

- Bulliot C,Mentré V.Original rhinostomy technique for the treatment of pseudoodontoma in a prairie dog (Cynomys ludovicianus) J Exotic Pet Med22:76‐81.2013

- Crossley DA.Small mammal dentistry (part I).In Ferrets,rabbits and rodents clinical medicine and surgery.2nd ed.Quesenberry KE,Carpenter JW.eds.Elsevier Saunders.St Louis.MO:p370-379.2004

- Capello V.Incisor extraction to resolve clinical signs of odontoma in a prairie dog.Exotic DVM4(1):9.2002

- Capello V,Gracis M,Lennox AM.Rabbits and rodents dentistry handbook.Zoological Education Network.Lake Worth.FL:p1–274.2005

- Capello V.Diagnosis and treatment of dental disease in pet rodents.J Exotic Pet Med17(2):114–123.2008

- Capello V.Dentistry of prairie dogs and other squirrels.In American board of veterinary practitioners symposium 2014 proceedings.Nashville (TN):p1-4.2014

- Capello V.Odontomas in rodents: surgical treatment of pseudo-odontomas in prairie dogs.In AEMV Proceedings. Oakland (CA):p105–109.2012

- Crossley DA.Small mammal dentistry (part I).In Ferrets, rabbits and rodents clinical medicine and surgery 2nd ed.Quesenberry KE,Carpenter JW eds.Elsevier Saunders.St Louis.MO:p370-379.2004

- Greenacre CB.Spontaneous tumours of small mammals.Vet Clin Exot Anim7:627-651.2004

- Ida-Yonemochi H,Noda T,Shimokawa H.Disturbed tooth eruption in osteopetrotic (op/op) mice:histopathogenesis of tooth malformation and odontomas.J Oral Pathol Med31(6):361-373.2002

- Jekl V,Knotek Z.Evaluation of a laryngoscope and a rigid endoscope for the examination of the oral cavity of small mammals.Vet Rec160:9-13.2007

- Legendre LFJ.Oral disorders of exotic rodents.Vet Clin North Am Exot Anim Pract6:601-628.2003

- Mouser P,Cole A,Lin TL.Maxillary osteosarcoma in a prairie dog (Cynomys ludovicianus).J Vet Diagn Invest18:310-312.2006

- Phalen DN,Antinoff N,Fricke ME. Obstructive respiratory disease in prairie dogs with odontomas.Vet Clin Exot Anim Pract3:513-517.2000

- Smith M,Dodd JR,Hobson P.Clinical techniques: Surgical removal of elodontomas in the black tailed prairie dog (Cynomys ludovicianus) and eastern fox squirrel.J Exotic Pet Med22:258‐264.2013

- Taylor M.Endoscopy as an aid to the examination and treatment of the oropharyngeal disease of small herbivorous mammals.Semin Avian Exot Pet8:139-141.1999

- Yamate J,Yamamoto E,Nabe M.Spontaneous adenocarcinoma immunoreactive to cyclooxygenase-2 and transforming growth factor-beta1 in the buccal salivary gland of a Richardson’s ground squirrel (Spermophilus richardsonii) Exp Anim56(5):379-384.2007

- Wagner RA,Garman RH,Collins BM.Diagnosing odontomas in prairie dogs.Exotic DVM1(1):7‐10.1999

- Wagner R,Johnson D.Rhinotomy for treatment of odontoma in prairie dogs.Exotic DVM3:29‐34.2001