はじめに

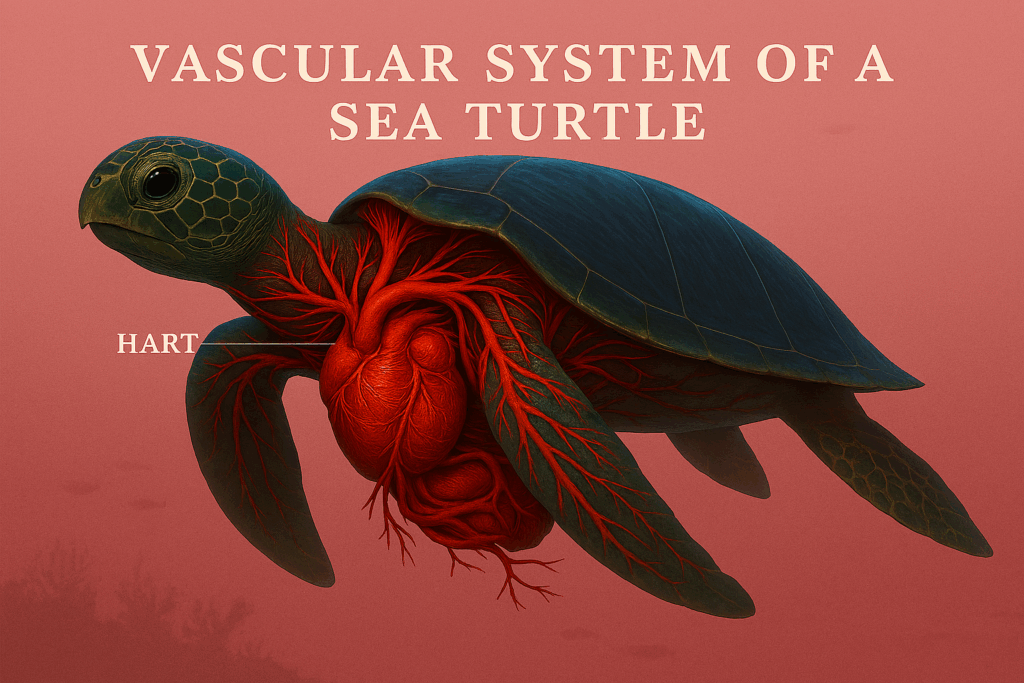

ウミガメの獣医学的診療において、正確な診断と効果的な治療を行うためには、採血、血管確保、輸液療法、および高度な画像診断が不可欠です。座礁した個体や病気の個体は、脱水や栄養失調、外傷など複合的な問題を抱えていることが多く 、これらの手技は患者の評価と回復に極めて重要な役割を果たします。ウミガメの独特な解剖学的特徴を理解し、適切な手技を選択することが成功の鍵となります。

採血と血管確保の部位と手技

ウミガメからの採血や静脈カテーテル留置は、いくつかの部位から行うことができ、手技の成功には適切な保定と解剖学的ランドマークの理解が重要です 。

主要な採血・血管確保部位

背側頸静脈洞 (Dorsal Cervical Venous Sinus)

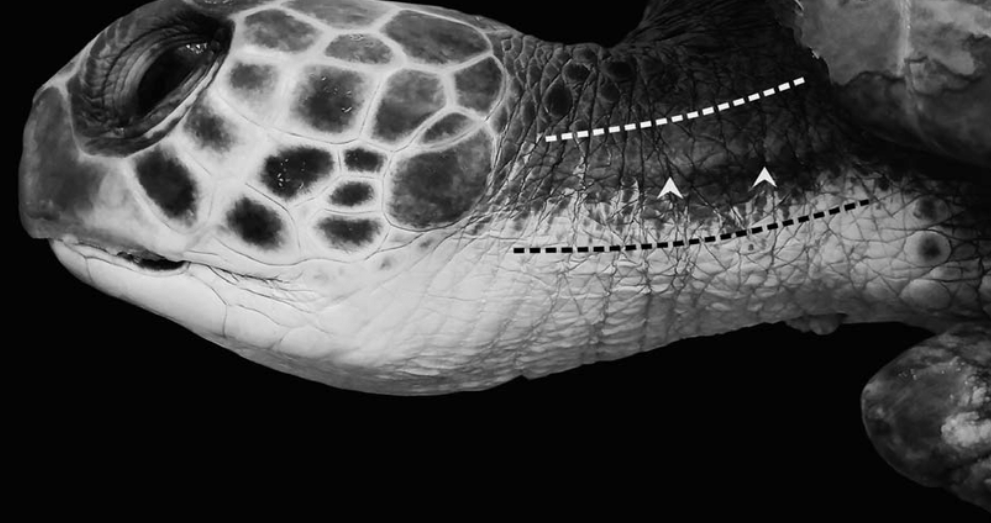

ウミガメにおいて一般的に用いられる採血部位は背側頸静脈洞です〔Wyneken 2001〕。頸部の外側背側領域(左右)または中央に位置します。 項甲板(最初の椎骨甲板)の縁から鼓膜鱗板(tympanic scale)まで仮想の線を引いた、頸部の最初の1/3から中央1/3の腱の間の浅部に血管があります。針は皮膚に対して約90度の角度で挿入します。したがって、採血には信頼できる部位ですが、注射やカテーテル維持には困難が伴うことがあります〔Mader et al.2022〕。

頸部の懸垂筋を目印に、浅静脈(破線)の位置を特定している。横頸筋は実線矢印で、二腹頸筋は白抜き矢印で示されている。

皮下結合組織を除去した幼魚のアオウミガメの首背部の解剖図。凡例:1 = 横頸筋、2 = 二腹頸筋、3 = 椎静脈、4 = 横頸静脈、5 = 外頸静脈、6 = 上後頭隆起、7 = 第一縁鱗板、8 = 項部鱗板

衰弱した若いアオウミガメの頸部側面図。横頸筋(黒矢印)を目印として、外頸静脈(白破線)と頸動脈(黒破線)の位置を特定しています。

後頭洞 (Post Occipital Sinus)

頭頂部のくぼみ(parietal notch)の、後頭骨稜の半ばに位置します 。 針は正中線に対して45度の角度で挿入し、頭蓋骨の骨に当たるまで進めます 。採血または注射に信頼できる部位であり、頸部を屈曲させたり通常の姿勢にしたりできるため、非協力的な患者にも適しています 。 亜成体ウミガメの静脈カテーテル留置において、唯一容易にアクセス可能な部位とされていますが、長期間の留置は困難です。

頸静脈 (Jugular Vein)

採血に最も推奨される部位であり、血液希釈が少なく、十分な量の血液サンプルが得られます。超音波ガイド下でのカテーテル留置が可能です 。特に重症患者の迅速な水分補給や緊急治療には最適なアクセス部位です 。 協力的な患者ではない場合や、頸部を甲羅に引き込む力が強い個体では、アクセスが難しい場合があります。

背側尾静脈 (Dorsal Tail Vein)

尾の腹側正中線に針を挿入します。採血に利用できる部位ですが、血液希釈が起こりやすいと報告されています。雄のオサガメでは尾が長いためアクセスしやすいですが、雌のオサガメでは産卵のために上陸した個体から採血する際に物流上の課題が生じる可能性があります。

鰭静脈 (Flipper Veins)

前肢の背側表面の血管から採血が可能です。 超音波ガイド下でのカテーテル留置も報告されています 。

鎖骨下静脈 (Subcarapacial Vein)

採血に利用されることがありますが、血液希釈が起こりやすいとされています。

骨髄内カテーテル (Intraosseous (IO) Catheter):

前腕骨に留置され、血管のある骨髄腔に直接アクセスできます。患者が完全に衰弱していない限り、麻酔や鎮静が必要となる場合があります。カテーテル部位の痛みや骨髄炎のリスクが懸念されます〔Krum 1997〕。

体腔内カテーテル (Intracoelomic (ICe) Catheter)

後肢の付け根(prefemoral fossa)の軟組織と甲羅の接合部に留置されます。カテーテルは背側(脊柱方向)に挿入され、肺の後縁には届かないため安全です。輸液や薬剤の投与に非常に効果的な経路であり、平均して約5日間留置可能です。

採血とカテーテル留置の注意点

あらゆる手技には適切な保定が必要であり、必要に応じて化学的鎮静も利用されますが、採血には通常、手動保定で十分です 。 採血部位は、ポビドンヨードやクロルヘキシジンなどの抗菌剤で清浄化します。赤血球のサイズが大きいため、22ゲージより細い針は溶血を引き起こす可能性があるため使用すべきではありません。ヘパリンが推奨される抗凝固剤であり、EDTAは溶血を引き起こす可能性があるため避けるべきです。血管の周囲にはリンパ管が巻き付いているため、採血時にリンパ液が混入する可能性があります。これは透明な液体がシリンジに入ることで確認でき、血液検査結果に影響を与えることがあります。体重100gあたり1ml(総体重の1%)が許容される採血量です 。衰弱した患者では採血量を減らすべきです。健康な爬虫類は体重100gあたり0.4〜0.8mlの血液損失に耐えることができます。超音波は、血管の特定が困難な衰弱した個体や、カテーテル留置の成功率を高めるために非常に有用です 。

輸液療法

座礁したウミガメのほとんどは脱水状態にあるため、輸液療法は入院時の最初の治療として重要です 。

輸液経路と種類

- 皮下 (Subcutaneous): 輸液の一般的な投与経路です 。

- 淡水浴 (Fresh Water Bath): 脱水状態の改善に役立ち、甲羅に付着した生物(epibionts)を緩める効果もあります 。ただし、自力で泳ぎ、水中で呼吸できる個体のみが対象です 。

- 体腔内 (Intracoelomic): 輸液投与に非常に効果的な経路です 。特に、0.9% NaClと乳酸リンゲル液の組み合わせが、軽度から中程度の酸塩基異常の改善に推奨されています。

- 静脈内 (Intravenous, IV): 薬剤や輸液の投与における「ゴールドスタンダード」とされています。特に、重症患者の迅速な水分補給や緊急治療には頸静脈アクセスが最適です 。

輸液の組成と投与量

- バランスの取れた電解質溶液: 一般的に使用されます 。

- 0.9% NaCl + 乳酸リンゲル液: 軽度から中程度の酸塩基異常の改善に有効です。

- デキストロース、カルシウム、重炭酸塩: 重度の代謝性アシドーシスを伴う低体温の患者に輸液に追加されることがあります 。

- 投与量:

- 維持輸液: 15-30 ml/kg/日。

- 手術中: 1 ml/kg/時。

- 体腔内投与: 20 ml/kg/日を3日間連続で投与。

輸液療法のモニタリング

- 脱水状態の評価: 皮膚の弾力性、毛細血管再充満時間(CRT)、PCV(ヘマトクリット値)、総タンパク質(TP)を評価します。

- 血液検査: 低体温や重症患者では、血糖値、総タンパク質、ヘマトクリット値、電解質パネル(血液ガスを含む)の検査が推奨されます 。貧血や低血糖は病気のウミガメによく見られます 。

- 体温管理: 輸液中および回復期には、体温を約26℃(80°F)に保ち、大きな変動を避けることが重要です。低体温のウミガメでは、体温の急激な上昇は代謝性および呼吸器系の問題を悪化させる可能性があるため、1日2〜3℃ずつ徐々に上昇させるべきです 。

X線造影・CT造影検査

ウミガメの内部疾患、特に消化管の閉塞や腫瘍の診断には、様々な画像診断技術が用いられ、血管確保をしての造影撮影が行われます 。

消化管造影

放射線透過性の異物による腸閉塞や消化管通過時間の評価に用いられます。造影剤は硫酸バリウムや非イオン性ヨード造影剤が使用されます。投与経路は胃チューブまたは結腸(浣腸)を介して投与されます。ヨード造影剤の胃から小腸への通過時間は0.1〜0.5時間、大腸からの排出時間は9〜12日(216〜288時間)で、バリウムの消化管通過時間は8〜40日(192〜960時間)とされています〔Di Bello A et al.2006〕。腸閉塞や異物の特定に有用ですが、診断までに数日かかることがあり、腸管穿孔などの合併症のリスクを高める可能性があります。造影剤浣腸は、線状異物や下部腸管疾患の迅速な診断に成功しています。

血管造影

ウミガメの血管疾患の診断に関する具体的な血管造影検査の詳細は、提供された文献には明記されていませんが、CTやMRIを用いた造影検査は血管構造の評価に利用されます。

- CT造影: ヨード造影剤を静脈内投与することで、肝臓、腎臓、大動脈などの血管の造影が可能です 。アカミミガメを用いた研究では、ヨード造影剤を頸静脈カテーテルから投与し、20秒後に大動脈のピーク造影効果が確認されています 。

- MRI造影: ガドリニウム造影剤は、異常な血管形成や腫瘍の評価のためにMRI検査で用いられます。フィブロパピローマ症(FP)の腫瘍は血管が豊富であり 、手術時の出血が懸念されるため、その血管構造の評価は重要です 。

- 血管疾患の診断: 肝臓の血管異常(門脈体循環シャントなど)の診断には、CTスキャンが有用です 。

待望の新刊! 爬虫類の病気百科

エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係者へ送る医学バイブル

参考文献

- Di Bello A et al.Contrast radiography of the gastrointestinal tract in sea turtles.Vet Radiol Ultrasound47(4):351-4.2006

- Mader DR et al.INTRACOELOMIC CATHETERS IN SEA TURTLES.Proceedings.Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians.2002

- Krum H.lntraosseous fluid administration in sea turtles. ProcARAV:125-126.1997

- ■Wyneken J.The Anatomy of Sea Turtles. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-470:p172.2001