常生歯の特性と種類

げっ歯類は、その分類名が「齧(かじ)る」という習性に由来する通り、歯牙、特に切歯の構造に特異な特徴を持っています。彼らの切歯は無根歯であり、生涯にわたって伸び続ける常生歯です 。この歯牙は硬い木の実や植物をかじっても摩耗するだけで、なくなることはありません 。ハムスター、ネズミ、リスは切歯が常生歯である一方、臼歯は常生歯ではありません。

正常な歯牙の摩耗メカニズム

げっ歯類の歯牙は、硬い食餌(例:牧草、穀類)やケージ内の齧り木を切歯で齧ることで自然に摩耗し、適正な長さに維持されます。この摩耗プロセスが正常に行われない場合、歯が伸びすぎて口腔内を損傷する過長歯となり、不正咬合を引き起こす原因になります。この咀嚼行動は、単に歯の摩耗を促すだけでなく、動物の全身的な健康にも深く関与します。硬い固形飼料を与えられたネズミは、柔らかい粉末飼料で育ったネズミよりも学習能力が高いという研究報告があり、これは、咀嚼行動が脳の血流量を増加させ、認知機能に好影響を与える可能性を示唆している。また、繊維質に富んだ硬い牧草をよくかむことは、唾液の分泌を促し、消化を助ける役割も担います 。したがって、適切な餌の提供は、歯の健康維持だけでなく、動物のQOLを向上させる上で極めて重要です。

歯牙疾患の病態と症状

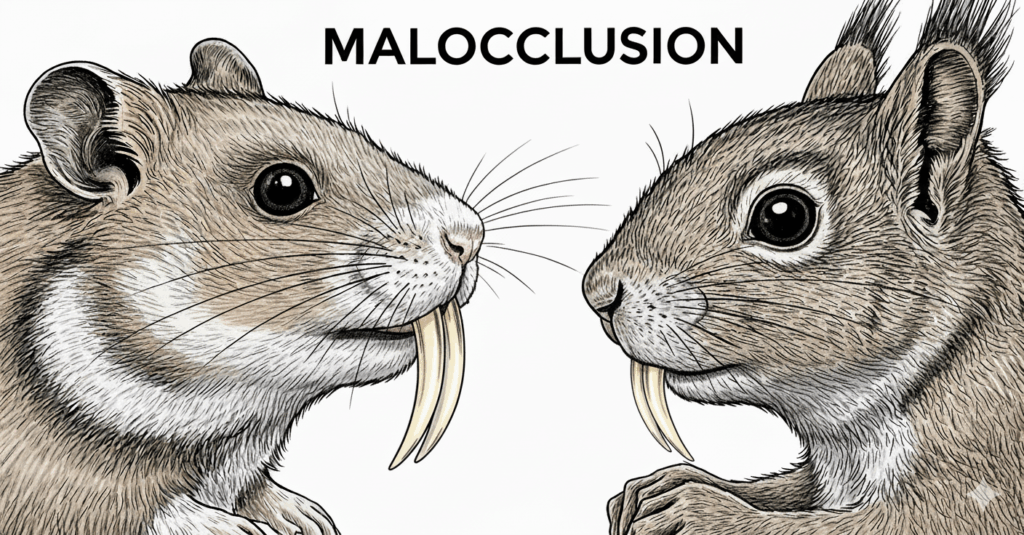

不正咬合

不正咬合は、歯牙の過長や異常な方向への萌出により、上下の歯の噛み合わせが不適切になる状態を指します。この疾患は、げっ歯類に最も一般的に見られる歯科疾患、主な原因は、遺伝的要因、外傷、および不適切な食餌の三つに大別されます〔Legendre 2003〕。成長期のラット、ハムスター、リスにおいて、切歯の原発性先天性不正咬合が報告されています〔Capello et al.2012〕。ケージの金網を頻繁にかじる行動は、歯の欠損や歪みを引き起こし、結果としてかみ合わせの悪化を招きます 。また、落下事故や顔面への強打も不正咬合の原因となりえます 。

しかし、切歯の外傷は、何事もなく終わることもありますが、歯髄管や胚芽組織を侵す芽細胞の死滅ならびに骨折に続いて、歯冠の不正咬合が生じます。異常な方向に萌出したり、萌出速度が遅くなり失活歯になります。失活歯により、短くなったり、萌出しなくなり、対合する歯は過長します〔Capello 2003,Legendre 2003〕。特に上顎歯冠が湾曲して伸長し、口腔内に入りこむことがあり、口蓋穿孔や口腔鼻瘻が引き起こされる例があります〔Capelloet al.2003〕。

顎骨折後の顎位異常や加齢に伴う歯冠の喪失も、切歯不正咬合の頻繁な原因として報告されています〔Reese et al.2011〕。

柔らかいペレットや糖分が多いおやつ、果物中心の食餌は、歯の自然な摩耗を促す機会を奪い、歯の過長を引き起こす可能性があります その他、歯根部の感染や老化、若い時期のカルシウム不足も原因として挙げられます。 不正咬合は、摂食行動の変化をはじめとする様々な臨床症状として現れます 。初期には、硬いものを避ける、餌を上手くかみ砕けない、ペレットをこぼすといった行動が見られます 。進行すると、過長した切歯が頬や舌を傷つけ、口腔内の炎症や出血、流涎を引き起こします 。これにより、痛みから食欲不振に陥り、体重減少、ひいては栄養失調を引き起こします。軽度の不正咬合では気づかない飼い主が多いため、先天性と後天性不正咬合との鑑別が困難な場合があります。ネズミ型げっ歯類においては、上顎短顎症も報告されています〔Reese et al.2011〕。

歯根膿瘍

歯根膿瘍は、歯牙疾患や外傷から歯根部に細菌感染が波及し、膿が蓄積する重篤な状態です 。げっ歯類の膿瘍は犬や猫とは病態が異なり、膿が硬くチーズ様で、周囲に被膜を形成して封じ込められるという特徴を持っています。

歯根膿瘍は骨を融解しながら進行することが多く、病巣が骨に及ぶと治癒率は著しく低下します。上顎の歯根部に膿瘍が形成された場合、眼窩に影響が及び、眼球が突出します。

歯牙腫

歯牙腫は、歯牙の発生に関わる組織から生じる腫瘍様病変であり、歯根部の細胞が石灰化して増殖し、しこりを形成する 。プレーリードッグ、ラット、マウス、リスなど様々なげっ歯類で報告されています。

う蝕

歯科疾患の素因としての代謝性疾患は、ネズミ型やリス型げっ歯類では十分に研究されていませんが、これらのげっ歯類では過度の摩耗や重度のう蝕による歯科疾患が依然として起こり、歯冠が著しく減少して歯の喪失が好発します〔Capelloet al.2005〕 。飼育下において、不適切な高糖質食を与えると、歯周病やう蝕を発症する可能性が指摘されています〔Jekl 2009〕。これらの動物のう蝕病変は、ヒトのものと類似し、特にラットはヒトのう蝕の動物モデルとして用いられてきました〔Yankell 1985〕。ハムスターは特に歯周病、う蝕、そして歯根膿瘍によって引き起こされる顔面膿瘍が好発します〔Capelloet al.2005,Bennet 2007〕。

診断・検査

初期症状には、食欲の低下、食べ物の嗜好性の変化(硬いものを避ける)、体重減少、口の周りが濡れている(流涎)、歯ぎしりなどです。外見から顔面や顎下の腫れ、眼球の突出、流涎の有無などが確認されます。切歯の過長や向きの異常は視診で容易に把握できますが、臼歯の病変は外観から判断することが難しいため、より詳細な口腔内検査や画像検査が必要となります。X線検査は、歯根部の病変を評価する上で有用なスクリーニングツールとなります。歯牙腫の初期段階では、外観に変化がないものの、頭部X線撮影で初めて病変が発見されることがあります 。しかし、X線は二次元画像であるため、歯根部や周囲の骨に生じた病変が重なり、その正確な位置や範囲を把握することが困難な場合が多いです。CT検査は歯牙疾患の診断におけるゴールドスタンダードとなりえます。CTは歯牙や顎の骨、上顎洞、鼻腔といった頭頸部の硬組織を三次元的に、かつ0.1mm単位で精密に画像化できます。これにより、歯根膿瘍における骨融解の範囲や、歯牙腫が鼻腔や気道をどの程度圧迫しているかなど、X線では得られない詳細な情報を把握できます。

治療

不正咬合に対する治療は、過長歯であれば切断が主となります 。処置は、一般的に専用の歯科用ドリルやバーを用いて行われ、、高速角度付きハンドピースに取り付けられたカッティングバーあるいは低速ハンドピースに取り付けられたダイヤモンドディスクが使用されます〔Legendre 2003〕。舌圧子を切歯の尾側に配置することでして、口唇や舌などの軟組織を保護します。爪切りやカッターは、麻酔下であっても、斜骨折を引き起こし、歯髄露出、歯周靭帯損傷、および軟組織損傷を引き起こす可能性があるため、禁忌です。ハムスターの切歯であれば、麻酔なしで切断処置が可能な場合が多いですが、リスや臼歯の処置には全身麻酔が推奨されます。しかし、麻酔下での処置は、出血による窒息や顎の骨折といったリスクを回避し、より安全かつ適切に処置を行うために不可欠かもしれません。

合併症のない初期の症例を管理するには、定期的な歯冠削減で十分である場合もありますが、 不正咬合は一度発症すると、多くの場合、生涯にわたり定期的な処置が必要となります。処置は個体差があるものの、約3〜4週間毎が目安となります。 小型げっ歯類では臼歯のう蝕などに対して、積極的に治療することは稀です〔Capelloet al.2005〕。ただし、根尖膿瘍などに起因した顔面膿瘍などでは、発見された段階では、骨を融解していることが多く、根本治療となる抜歯は通常非常に困難となるケースが大半です。単純な切開と排膿・洗浄を行うだけになり、全身的な抗生物質投与と組み合わせて保存治療を行います。

予防

げっ歯類の歯牙疾患は、治療が対症療法となることが多く、発症すると生涯にわたる管理が必要となるため、予防が最も重要な課題となります。飼育環境の改善により、歯牙疾患の予防対策を取ります。不正な齧り行動を防ぎ、ストレスを解消するために、りんごの木やポプラの木といった無農薬の齧り木をケージ内に設置することが推奨されます。ハムスターやリスが金網ケージをかじる癖も原因となります 。このような行動が見られる場合は、金網をかじれない水槽や衣装ケースに飼育環境を変更することを検討すべきです。 ストレスはかじり行動を誘発する一因ともなるため、ケージを広くする、遊具を追加するといった環境エンリッチメントも有効な予防策となりえます。また、繊維質に富んだ食餌を主食とすることになりますので、ハードタイプのペレットもよいかもしれません。糖分を多く含むおやつや果物の過剰摂取は、歯の自然な摩耗を妨げるだけでなく、う齲の原因にもなりますので、可能な限り与えないようにしてください。

かじり癖対策をする

ハムスターはかじる習性がありますので、全くかじらせないのではなく、かじってもよいかじり木を与えます。ハムスターの好みで、好みのかじり木が異なるので、いろいろな製品を与えて下さい。かじり木以外にも、木製の小屋やトンネルなども隠れる以外にかじることができます。ケージ内でかじる物をめ増やしておくことが理想です。ハムスターによっては、特にかじることに執着する性格の個体おり、その原因としては、ストレスが考えられます。運動量をふやしたり、玩具を与えるなどの策もとりましょう。

ケージから金網をなくす

ケージの金網部分をかじっている時は要注意です。周囲が金網である金網ケージならば、アクリルやガラス製の水槽タイプのケージに変えて下さい。ケージの天井だけが金網になっている時は、ハムスターが天井に届かないようなレイアウトを考えます。

ケージ内のレイアウトを変える

レイアウトを変えて、天井の金網をかまないようにしたり、大きなケージに変える、または回し車などで運動量を増やしたりなどして下さい。どうしてもケージの金網に執着する時は水槽に変更します。

固い餌を多くする

ハードタイプのペレット、ヒマワリの種子、クルミなどの硬い餌は切歯をよく使って食べるので、過長を予防します。しかし、ペレット以外はカロリーが高いので与えすぎには注意して下さい。

参考文献

- Bennet RA.Odontomas in prairie dogs.In Proceedings of the North Am Vet Conference.Orlando.FL:p1707‐1710.2007

- Capello V.Surgical techniques in pet hamsters.Exotic DVM5(3):32‐37.2003

- Capello V.Diagnosis and treatment of dental disease in pet rodents.J Exotic Pet Med17(2):114‐123.2008

- Capello V,Gracis M,Lennox AM.Zoological Education Network.Lake Worth.FL.Rabbits and rodents dentistry handbook:p1–274.2005

- Capello V,Lennox AM.Section VI:general topics.Small mammal dentistry.In Ferrets,rabbits and rodents clinical medicine and surgery. 3rd ed.Quesenberry KE,Carpenter JW eds. Elsevier Saunders.St Louis.MO:p452‐471.2012

- Jekl V.Rodents:dentistry.In BSAVA manual of rodents and ferrets.Keeble E,Meredith A eds.British Small Animal Veterinary Association.Gloucester.United Kingdom):p86‐95.2009

- Legendre LFJ.Oral disorders of exotic rodents.Vet Clin North Am Exot Anim Pract6:601‐628.2003

- Reese S,Fehr M.Small mammals.In Diagnostic imaging of exotic pets.Krautwald-Junghanns M.E., Pees M., Reese S., editors. Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co; Hannover (Germany):p143‐307.2011

- Yankell S.L. Oral disease in laboratory animals:animal models of human dental disease. In: Harvey C.E., editor. Veterinary dentistry. WB Saunders Co.Philadelphia:p281.1985