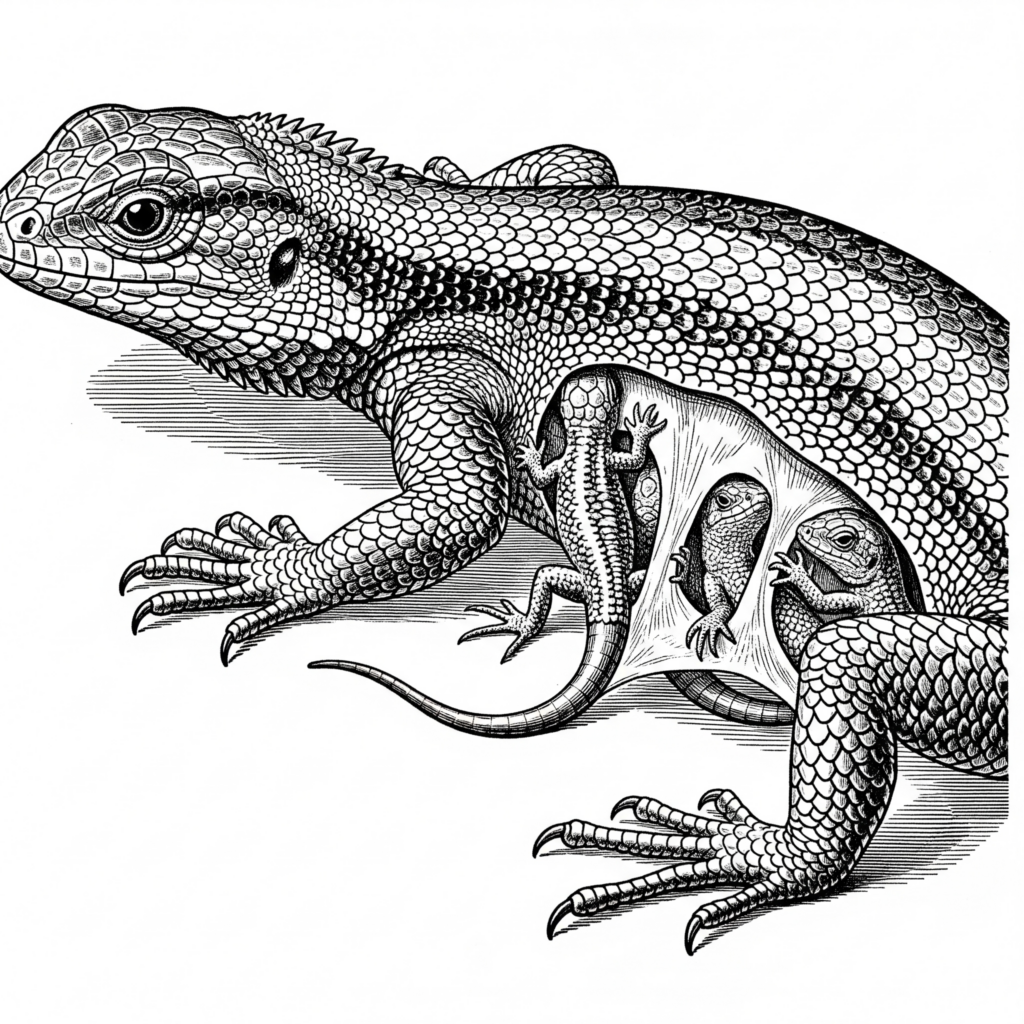

爬虫類は基本的に卵生ですが、一部のトカゲやカメレオン、ヘビなどの有鱗目では卵を胎内で孵化させる卵胎生で、卵生から胎生への進化上の段階と考えられていました。ただし、卵胎生には様々なタイプがあり、孵化が母体内で行われたり、卵管内に胎盤が形成されて最終段階まで体内で栄養分補給やガス交換を行うものまでいることが分かり、卵胎生の定義付けは困難となり、より単純に卵殻を備えて産まれるものを卵生、卵殻を持たずに産まれるものを胎生とすることが研究者の間では一般的になっています。爬虫類の中でも有鱗目は胎生を発達させた唯一の種類で、10,000種以上の現生種のうち約20%が胎生と言われています。胎生の利点は、特に寒冷地での繁殖が挙げられています。冬の期間が長い高緯度地域、年間を通して涼しい標高の高い場所などで、胚が低温にさらされて死亡したり、発育不全になることを避けられます。

最も北に分布する爬虫類で、かつ自然分布域の広いコモチカナヘビは、基本的に胎生で、これが“子持ち”カナヘビの名前の由来となっています。これは寒冷地域に適応するための能力だと考えられていますが、分布域の中でも、比較的暖かい地域に生息する個体には卵生が認められています。他の胎生の具体的な例は、マムシ、多くのボア科のヘビ(コロンビアレインボーボア、エメラルドツリーボア, ボアコンストリクター、アナコンダ属全種など)、ガータースネーク、ダイヤモンドヘッドミズベヘビ、アルマジロトカゲ、アオハリトカゲ、マラカイトハリトカゲ、ジャクソンカメレオン、ルディスカメレオン、ワーナーカメレオン、エリオットカメレオン、ホーネリーカメレオンなどがあげられます。

待望の新刊! 爬虫類の病気百科

エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係者へ送る医学バイブル

動物看護師の教科書

爬虫類好きなら持っていないといけない