2心房1心室

進化の過程で魚類が陸上に進出する際、鰓呼吸から肺呼吸に適応する身体の変化が行われました。魚類の心臓は1心房1心室で単純な構造をしています。心臓から送り出された血液は、鰓で二酸化炭素と酸素を交換して動脈血となり、全身に送られ、全身で酸素を使い終わった静脈血は心臓に戻ってきて、再び鰓へと送り出されます。陸に上がった脊椎動物は、もともとは存在していなかった肺という器官に多くの血液を送り出すために、新しく肺循環ができました。幼生期の両生類は水中で鰓呼吸をし、成熟すると変態して陸上で肺呼吸になります。肺循環のために心房が2つに分かれて、2心房1心室の心臓に発達しました。

酸素を含んだ動脈血は肺を経由して左心房に入り、全身から戻ってきた静脈血は右心房に入ります。しかし、心室は1つの構造なため、動脈血と静脈血が混じり合い、純粋な動脈血を全身に送ることはできません。純粋な動脈血を全身に送ることはできないことから、肺呼吸の他に両生類では皮膚呼吸も行われます。爬虫類も両生類と同じ2心房1心室ですが、心室を2つに分ける不完全な壁が存在します。これは両生類よりも肺と心臓の機能が強くなり、皮膚呼吸をする必要がなくなり、より陸上生活に適応した動物といえます。しかし、一部の水生爬虫類は咽頭や粘膜嚢で酸素と二酸化炭素の交換が可能です(爬虫類全てがこのような心臓をしているわけではなく、ワニは完全な2心房2心室の構造をしています)。したがって、爬虫類は心室での動脈血と静脈血の混在により二重循環の効率は低いですが、陸上生活への適応としてより肺呼吸が発達し、皮膚呼吸に頼らなくても陸上生活が可能になっています。そして、日光浴などの体温調節によって、体表血管への血液循環を制御できることから、昼行性の爬虫類では、日光浴によって体温を効率的に上げることができます。日光浴を行うことで皮膚の血管が拡張し、多くの血液が体表を流れるようになります。つまり、爬虫類の血液循環システムは、不完全な中隔を持つ心室によって動脈血と静脈血の混在は起こるものの、両生類から進化した肺呼吸を効率的に行い、体表への血液循環を調整することで体温維持も有利に行っています。爬虫類において、潜水時には呼吸はもちろんのこと、循環シャントおよび嫌気的代謝の変化が起こります。これらの仕組みは、長時間の潜水や酸素不足の環境に耐えるために不可欠で、水中で効率的に活動するため、独自の呼吸・循環系や代謝のメカニズムといえます。肺に送られるはずだった脱酸素化した血液が、体循環に迂回するシャントです。潜水時には、呼吸が停止するため肺への血流を減らす必要があり、このシャントが働きます。これにより、酸素を消費している筋肉や脳などの重要な臓器に、より多くの血液を集中させることができます。このシャントの調節は、副交感神経によって制御され、潜水時の心拍数の低下(徐脈)と連動して起こります。長時間の潜水では、体内の酸素供給が不足するため、潜水爬虫類は酸素を使わずにエネルギーを生み出す嫌気的代謝に依存します。嫌気的代謝とはグルコース(ブドウ糖)を分解してATP(アデノシン三リン酸)を生成する過程で、酸素を必要としません。この代謝の最終産物は乳酸です。潜水時間が長くなるほど、筋肉に乳酸が蓄積し、乳酸の蓄積は、筋肉の疲労やpHの低下を引き起こし、潜水時間に限界をもたらします。爬虫類はヒトよりも多くの乳酸を体内に貯めることができますが、爬虫類の体は高濃度の乳酸に耐える能力を持っており、これによって長時間の潜水や低酸素状態でも活動を続けることができます。また血中には乳酸を中和する能力を持つ緩衝物質が豊富に含まれているため、乳酸による酸性化を防ぐことができます。潜水中の爬虫類は、心拍数を大幅に低下させ、体温を下げて代謝率を抑えることで、酸素の消費量を最小限に抑えます。これにより、嫌気的代謝への依存を減らし、乳酸の蓄積を遅らせることもできます。水面に戻ると、爬虫類は深く速い呼吸を行い、酸素を体内に取り込み、この酸素は、蓄積した乳酸を分解し、エネルギーを回復させるために使われます。鳥類と哺乳類は、左右の心房と左右の心室の4つの部屋に完全に分離された2心房2心室の心臓を持ちます。動脈血と静脈血が混ざら、純粋な動脈血を全身に送ることができるようになり、効率よく酸素と二酸化炭素の交換を行うことができます。

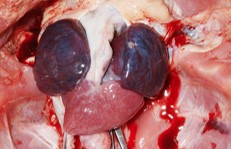

ワニは2心房2心室

ワニは哺乳類と同じく2心房2心室をしています。陸上で長時間活発に動くには、肺循環と体循環を別にして酸素の豊富な動脈系を高い圧力で動かし、同時に他の爬虫類と同じように右心室と左心室の両方から体循環へつながる大動脈弓がみられ、その2本の動脈がパニッツァ孔と呼ばれるバイパスで繋がっています。潜水時に肺呼吸ができなくても、肺への血液循環を左大動脈弓と肺動脈の弁が開閉することで血液は心臓に戻ります。 水中では肺呼吸ができないので、無駄な経路である肺循環をバイパスして、体内の血液に残された酸素を効率よく使い切ることができ、長時間の潜水を可能にしているのです〔Marja et al.2005〕。

待望の新刊! 爬虫類の病気百科

ポチップ

エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師、そして飼育者、ブリーダーまで、全・爬虫類関係者へ送る医学バイブル!

動物看護師の教科書

ポチップ

爬虫類好きなら持っていないといけない

参考文献

- Marja JL et al.Reptile cardiology:A review of anatomy and physiology,diagnostic approaches, and clinical disease.Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine14(1).2005