要約

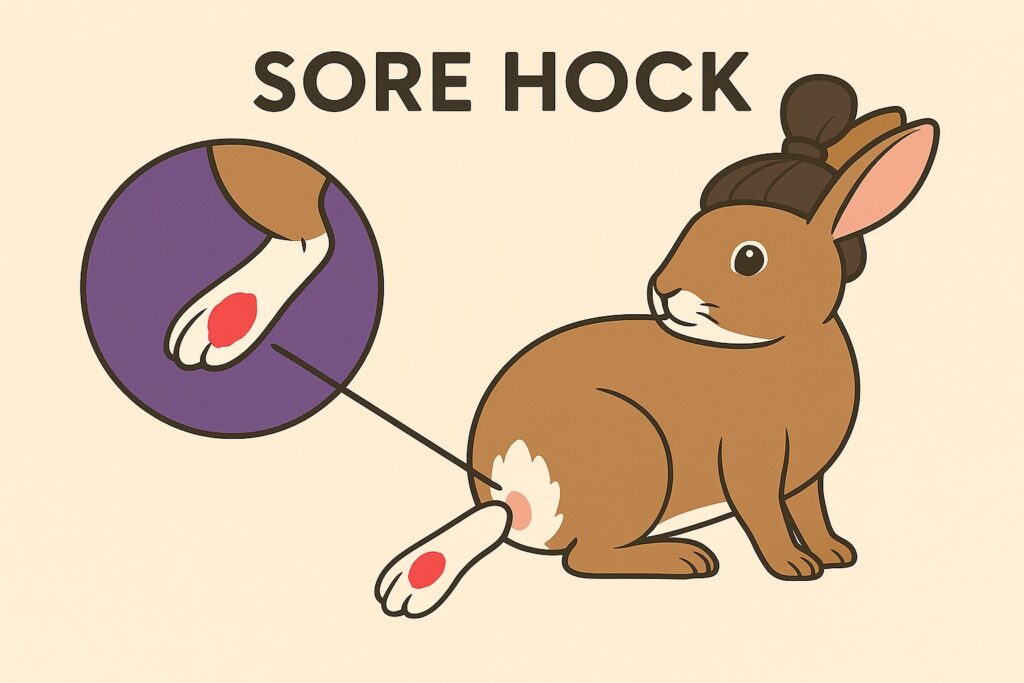

潰瘍性足底皮膚炎(通称:ソアホック)は、飼育下のウサギにおいて非常に一般的に見られる疾患です。本疾患は、後肢の足底(特に飛節および中足骨領域)に発生する進行性の炎症、潰瘍、そして二次感染を特徴とします。ウサギの足底には犬猫のような肉球が存在せず、厚い被毛のみで体重を支えるという解剖学的特徴が、本疾患の素因となっています。主な原因は、不適切な飼育環境、肥満、不活発、遺伝的素因など多岐にわたります。進行すると深部組織の感染や骨髄炎を引き起こし、全身状態の悪化や生命を脅かす可能性もあるため、早期発見と適切な管理が極めて重要です。

はじめに

ウサギの潰瘍性足底皮膚炎(Ulcerative Pododermatitis)は、主に後肢の蹠(足の裏)に生じる皮膚の炎症、脱毛、潰瘍形成を特徴とする疾患です〔Harcourt-Brown 2002〕。家庭で飼育されるペットウサギから実験動物、生産用ウサギまで、飼育環境下で広く発生が見られます。初期段階では軽度の発赤や脱毛にとどまりますが、進行すると深部組織への感染、膿瘍形成、腱や骨の露出、さらには骨髄炎へと進展し、重度の疼痛と機能障害を引き起こします〔Mancinelli et al.2014〕。

正式名称?

足底皮膚炎はウサギにとって一般的な皮膚炎で、足底潰瘍とも呼ばれます。足裏でも踵(飛節)に発生しやすく、糜爛にまで進展するため、昔は飛節びらんとも呼ばれていました。炎症が重篤なると疼痛も見られ、英語ではソアーホック(Sore hock:痛い足)と呼ばれています。ウサギは多くの他の哺乳類と異なり、足首関節から下を床に着けて全体重を支えています。野生のウサギは地面で生活をし、自然の中で随時行動することで、足裏にかかる圧力は随時変化しますので、その発生は稀とされています。

原因・発生

本疾患の発生は、複数の要因が複雑に絡み合って生じる多因子性疾患です〔Rosenthal et al,2012〕。

解剖学的素因

ウサギの足底には、衝撃を吸収するための肉球(Footpads)が存在しません。その代わりに、厚く密な被毛がクッションの役割を果たしています。この被毛が何らかの原因で擦り切れたり、汚染されたりすると、その下の薄い皮膚が直接的に圧迫や摩擦に晒されることになります〔Harcourt-Brown 2002〕。

不適切な床材

硬く、網状で、凹凸のある床材(例:金網ケージ)は、足底の特定部位に持続的な圧力をかけ、虚血性壊死を引き起こす主要な原因となります〔St. Claire 2021〕。また、濡れていたり、糞尿で汚染されたりしている床材は、皮膚のバリア機能を低下させ、細菌感染を容易にします。

肥満と巨大品種

体重が重いほど、足底にかかる単位面積あたりの圧力は増大します。特に、レックス種のように足底の被毛が遺伝的に薄い品種や、フレミッシュジャイアントのような大型種では発生リスクが著しく高いです〔Mancinelli et al.2014〕。

運動不足と不適切な姿勢

狭いケージでの飼育による運動不足は、肥満を助長するだけでなく、長時間同じ姿勢でいることを強いるため、足底への持続的な圧迫を生じます。また、脊椎疾患や関節炎など、正常な体重移動を妨げる基礎疾患がある場合も、片方の足に過剰な負担がかかり発症リスクを高めます〔Harcourt-Brown 2002〕。

加齢

高齢のウサギはを運動量も低下し、同じ姿勢で足裏を床についている時間が必然的に増えます。加齢的に後肢の関節の変形ならびに関節炎が起こると、姿勢の異常が見られ、片足に負重がかかったり、踵に体重をかけて座るようになります。

不衛生な環境

湿潤で不衛生な環境は、皮膚の浸軟(マセレーション)を引き起こし、Staphylococcus aureus、Pseudomonas aeruginosa、Pasteurella multocida などの細菌の二次感染を誘発します〔Varga 2014〕。

スタンピング

床をバンバンと後肢でたたくスタンピングを多く行うウサギだと、足裏に炎症を起こしやすくなります。

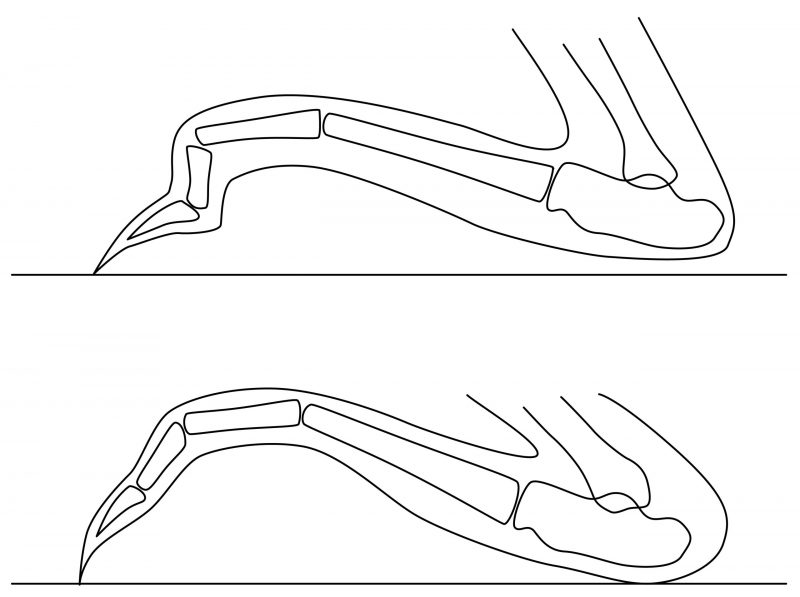

過長爪

後肢の爪が長くなると、重心が後ろにかかって、踵に体重がかかるような姿勢になります。

下のイラストを見て下さい。上のイラストは正常ですが、下のイラストのように爪が長くなり、床が硬いと必然的に体重がかかとに負荷がかかります。

症状と診断

症状は進行度によって異なり、一般的に以下のようなグレード分類が用いられる(Mancinelli et al., 2014)。

Grade I: 足底の限局的な脱毛と軽度の発赤。皮膚のびらんや潰瘍はない。

Grade II: 脱毛、発赤、腫脹。軽度のびらんや表層性の潰瘍を伴うが、皮下組織への影響は限定的。

Grade III: 潰瘍が深くなり、痂皮形成、出血、滲出液が見られる。皮下組織の感染を伴うことが多い。疼痛により跛行を示すことがある。

Grade IV: 潰瘍がさらに深部へ進行し、膿瘍を形成。腱、靭帯、関節包などの深部構造が侵されています。静止時も、片足に体重をかけたり、前肢に体重をかけることもあるため、前肢にも炎症が起こったり、異常な姿勢をとります。

Grade V: 骨髄炎、敗血症性関節炎、腱の断裂など、重度の深部感染と組織破壊。予後不良となることが多い。

検査・診断

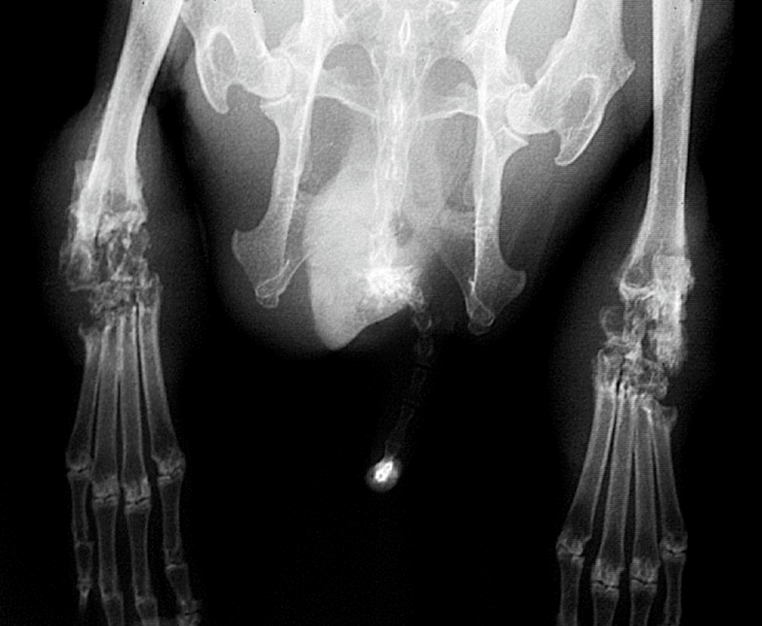

主に視診と触診によって行わます。病変の範囲、深さ、腫脹、熱感、疼痛の程度を評価します。Grade III以上が疑われる症例では、骨への影響を評価するためにX線やCT検査が不可欠となります。軟部組織の腫脹、骨膜反応、骨融解、骨硬化などの骨髄炎の所見を確認する〔Donnelly 2011〕。また、難治性の症例では、細菌培養および感受性試験を行い、適切な抗菌薬を選択することが推奨されます。

予防

潰瘍性足底皮膚炎は治療が困難で再発しやすいため、予防が最も重要です。

環境改善

床材

床材は、柔らかく、乾燥し、清潔なものを提供する。アスペンやペーパーチップなどの床敷を厚く敷き、その上に柔らかい牧草(チモシーなど)を重ねることが理想的です〔Harcourt-Brown 2002〕。ケージの床が金網の場合は、プラスチック製や木製のすのこ、牧草の座布団、乾いたタオル、人工芝などで覆い、足底への圧迫を軽減します。

近年は、フットレスト床板あるいは休足マットという名称で販売されている足底皮膚炎対策のプラスチック製の床板が推奨されます。床板に沢山の孔が開いており、足裏への負重を軽減する目的で作られました。プラスチック製なので、ウサギの体重がかかると、板が軽く反るので、足裏の負担もやや軽くなります。

患部がGradeⅢ以上の場合は、一時的に足裏に負担のかからないタオルなどのクッション製の製品に変えることが必要となります。マットは衝撃を吸収し、足底の皮膚炎を予防できます。初期では普段休んでいる場所だけに柔らかいマットや座布団を敷くだけでよいです。重度の場合は、一日中マットの上にいることになるので、尿を吸収してくれる性能があれば、足裏が汚れることがありません。複数枚購入して毎日洗濯してあげましょう。しかし、かじり癖のあるウサギには使えません。

重度なら介護用のペットマットの商品もあります。

低反発のマットを使用するのも一方法です。上記のマットは高反発ですが、下記のマットは低反発なので、効果は実際に敷いて反応を見るしかありません。

軟浸を避ける

トイレのしつけを行い、ケージ内を常に清潔で乾燥した状態に保つことも必要です。ウサギがケージの中で動いていると、水容器を蹴飛ばしてしまうのでボトルタイプに変え、床材が尿で濡れっぱなしにならないように、頻繁に交換したり、掃除を行います。

体重管理

適切な栄養管理と十分な運動により、適正体重を維持します。肥満は本疾患の最大のリスク因子の一つになります〔Rosenthal et al.2012〕。

スタンピングをさせない

スタンピングはストレスなどの要求不満のためにすることが多いので、なるべくストレスフリーの環境を提供してあげましょう。

爪切り

後肢の爪が長すぎると、かかとに負重がかかるので、爪が長すぎないかチェックして下さい。

治療

治療は、疾患の重症度に応じて多角的にアプローチする必要があります。

軽度(Grade I~II)の症例

1.環境改善: 予防策で述べた環境改善を徹底的に行います。これが治療の基本となります。

2.局所療法: クロルヘキシジンなどの消毒薬で患部を洗浄し、清潔に保ちます。保護と保湿を目的として、スルファジアジン銀クリームや医療用ハチミツ製剤の塗布が有効な場合があります〔Varga 2014〕。

エキゾに使える!舐めても安心な消毒・除菌「マイクロシン(Microcyn®)」の解説はコチラ

なめても安心な消毒

MicrocynAH¥8,761 (2026/01/29 10:50時点 | Amazon調べ)ポチップ

MICROCYN¥2,540 (2026/01/30 00:47時点 | Amazon調べ)ポチップ

MICROCYN¥4,500 (2026/01/30 23:21時点 | Amazon調べ)ポチップ

外傷、細菌、真菌(カビ)による皮膚病にはコレ!目や口に入っても問題ありませんし、スプレー適量(2~3回プッシュ)を気になる部分に吹き付けるか、コットンなどに吹き付けてからご使用ください。

3.鎮痛: 軽度でも疼痛を伴う場合があるため、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)であるメロキシカムなどの投与を検討します〔Harcourt-Brown 2002〕。

中等度〜重度(Grade III~V)の症例

1.全身性抗菌薬: 細菌培養感受性試験の結果に基づき、適切な全身性抗菌薬を長期間投与する必要があります。エンロフロキサシン、トリメトプリム・スルファ剤、クロラムフェニコールなどが選択されることが多いです〔Mancinelli et al.2014〕。骨髄炎の場合は、より長期の投与が必要となります。

2.疼痛管理: メロキシカムに加え、ガバペンチンやトラマドールなど、多モードでの鎮痛(Multimodal analgesia)を積極的に行います。

3.バンデージ(包帯法): 患部の保護、薬剤の局所保持、圧迫の軽減を目的として、バンデージを行います。ただし、不適切なバンデージは循環障害を引き起こし、症状を悪化させる危険があるため、細心の注意を払う必要があります〔Donnelly 2011〕。定期的な交換と患部の観察が必須となります。なお、バンデージは巻いてもウサギが嫌がって外してしまうこともあります。ウサギは体に巻かれる物を嫌い、ストレスになりますので、個体によってできないウサギもいます。どうしてもバンテージをしないといけないウサギではエリザエスカラーを装着しなければなりません。

足首の上まで巻かないと外れてしまいます・・・

4.外科的治療: 保存的治療に反応しない深い膿瘍や壊死組織は、外科的なデブリードマン(壊死組織除去)が必要となります。骨髄炎が進行し、内科的治療に反応しない場合は、患趾切断や断脚も考慮されます〔St.Claire 2021〕。

これがポイント

・足底皮膚炎はソアー・ホックとも呼ばれる

・ウサギの現代病?

・正直な所、原因は多すぎて特定できない

・足裏の保護毛がある段階では進行しない

・抱っこして足の裏をチェックして

まとめ

ウサギの潰瘍性足底皮膚炎は、不適切な飼育環境とウサギ特有の解剖学的特徴が相まって発生する、動物福祉に関わる重要な疾患です。その管理には、原因となる環境因子の徹底的な排除、適切な体重管理といった予防的アプローチが最も効果的です。発症した場合は、進行度を正確に評価し、局所療法、全身療法、疼痛管理、そして時には外科的介入を組み合わせた集学的治療が求められます。獣医師は、飼い主に対して本疾患のリスクと予防の重要性を十分に啓蒙する責務があります。

参考文献

- Donnelly TM.Skin and adnexal gland disorders.In Ferrets,rabbits,and rodents: Clinical medicine and surgery 3rd ed.Quesenberry KE,Carpenter JW eds:p223-237.Elsevier Saunders.2011

- Harcourt-Brown F.Textbook of rabbit medicine.Butterworth-Heinemann.2002

- Mancinelli E,Lord B.Dermatological diseases.In BSAVA Manual of Rabbit Medicine.Johnson CA,Fehr DA,Quesenberry KE eds.British Small Animal Veterinary Association.p262–2812014

- Rosenthal KL,multicultural C.Dermatologic diseases of rabbits.In Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice15(1):121-134.2012

- St. Claire MC.Diseases of the Integumentary System.In Laboratory Animal Medicine (4th ed.Fox JG,Smith CA,ENTY V,Marini RP eds. Academic Press:p1105-1158.2021

- Varga M.Textbook of Rabbit Medicine 2nd ed.Butterworth-Heinemann Elsevier.2014