マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形で、生体適合ガラスやポリマーで覆われた電子標識器具で、マイクロチップは動物の体内に装着する電子タグです。マイクロチップを装着し登録しておくと、逃亡して迷子になって保護された際に、マイクロチップが読み取られ、その識別番号から飼い主の情報が分かります。マイクロチップには15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この識別番号をマイクロチップの専用リーダー(読取器)で皮下に埋め込まれていてもすぐに読みとることができます。マイクロチップはGPSのように自ら電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して識別番号を送り返すことができるため、電源を必要とせず、一度装着すれば半永久的に読取りが可能な個体識別措置です。

犬や猫の挿入

動物の愛護及び管理に関する法律において、ブリーダーやペットショップ等では、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。犬や猫を購入した飼い主は、所有者の情報を自分の情報に変更します。マイクロチップの装着は基本的に動物病院で行われ、専用の注入器を使って肩甲骨間の皮下に挿入します。品種や健康状態にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着できます。マイクロチップの安全性も、犬や猫においては高く、装着によって引き起こされた報告は限りなく少ないです。

爬虫類の装着

爬虫類におけるマイクロチップは、種の保存法における国際希少野生動植物、外来生物法の特定外来生物、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)での特定動物に装着する必要があります。ワシントン条約附属書Iの動物種が種の保存法において取引が規制される種(国際希少野生動植物種)に相当し、外来生物法では特定外来生物に指定されている種類を飼育する場合は、マイクロチップを挿入して飼育を申請しなければいけません。動物愛護管理法で定められた、人に危害を加える可能性のある危険な動物が特定動物ですが、これらの動物は、現在は原則として愛玩目的での飼育が禁止され、動物園や研究施設などに限られています。マイクロチップの埋め込みは獣医療行為であり、必ず獣医師が行います。

挿入方法

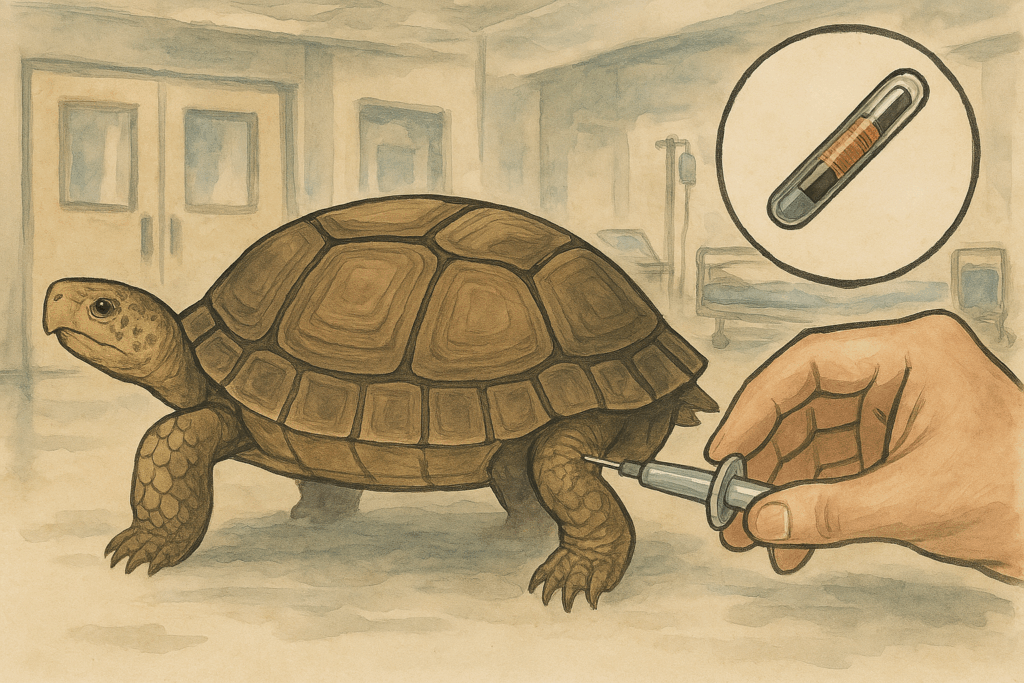

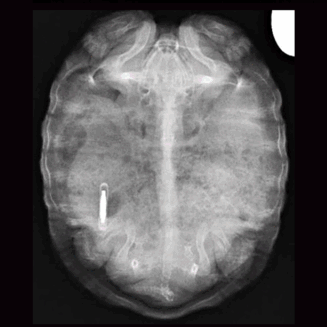

挿入は基本的に皮下になりますが、小さい動物の場合皮膚が薄いため筋肉内になります。個体の状態によっては、麻酔や鎮静が必要になる場合があります。特に、トカゲは保定が難しい場合があるため、麻酔が必要になることが多いです。マイクロチップを埋め込んだ後は、定期的にマイクロチップリーダーで読み取り、情報が正しく記録されているか確認する必要があります。マイクロチップの脱落を防ぐために、皮膚の穿刺痕に外科用接着剤を塗布し、外用散剤を散布することもあります。

| 種類 | 挿入部位 |

| ワニ目 | 左前方後頭部皮下(頸鱗板(Nuchal cluster:頸部背面にある突起)の前の左側の皮下 |

| トカゲ亜目およびムカシトカゲ目 | 左鼠径部 |

| カメ目 | 左後肢皮下 |

| ヘビ亜目 | 総排泄孔より前の左体側皮下 |

カメの挿入

ヘビの挿入

問題点

マイクロチップ挿入に適さないような小さいサイズでは挿入すること事体が健康への影響が懸念されています。なお、特定外来生物では、身体の小さいグリーンアノールとブラウンアノールはマイクロチップの挿入が免除され、かつ一定の月齢(体長)に満たない幼体やマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齢、疾病等の個体についても、挿入が免除されています。

マイクロチップもミニサイズの製品があり、小さい個体に適していると思われます。

爬虫類ではマイクロチップの挿入は、麻酔が必要になることもあり、あるいは挿入部位での感染や体腔内への移動なども考えられます。獣医師もマイクロチップの挿入にけおける一定の技術を持っているとは限らないため、動物の健康状態に影響を与える可能性はゼロではありませんので、獣医師とよく相談し、リスクを理解した上で実施する必要があります。

待望の新刊! 爬虫類の病気百科

エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係者へ送る医学バイブル