背景

フトアゴヒゲトカゲは飼育下では特に呼吸器系の疾患、中でも肺炎に罹患しやすいことが知られています。爬虫類医学において、肺炎は単なる局所感染ではなく、基礎的な免疫機能の低下や全身性のストレスに起因する日和見感染症として捉えられています。しかしながら、トカゲの肺炎は、沈鬱が主にみられ、呼吸器症状が軽微なため、画像診断で初めて診断されることも珍しくはないです。

病態生理と原因

フトアゴヒゲトカゲの肺炎の主な原因は、不適切な飼育環境とそれに続く微生物感染です。

飼育環境要因

不適切な温度勾配と低温:が最も一般的な誘因です。体温が適切に維持できないと、免疫機能が低下し、常在細菌叢(特にグラム陰性菌)が日和見的に増殖する環境を作り出します 。フトアゴヒゲトカゲは乾燥地帯に生息しており、ケージ内の湿度が高すぎると、特にグラム陰性菌や真菌の増殖に有利になります。ケージの清掃不足による糞便中の細菌やアンモニアの蓄積は、気道を刺激し、感染のリスクを高めます。ビタミンA欠乏症は、呼吸器上皮の健全性を損ない、感染に対する感受性を高めます。

微生物感染

細菌性、真菌性、寄生虫性、ウイルス性の病原体が関与します。細菌が最も一般的な原因です。グラム陰性菌では、Pseudomonas spp., Aeromonas spp., Klebsiella spp., E. coli など、環境中に存在する常在菌や日和見感染菌が、免疫低下時に病原性を発揮します。グラム陽性菌では Mycoplasma spp.も関与が示唆されています。重度の免疫不全または抗生物質の長期使用後には、Aspergillus spp.などの真菌感染も起こります。ウイルスでは、アデノウイルスやヘルペスウイルスなどの全身性疾患の一部として、二次的に関与する場合があります。

症状

フトアゴヒゲトカゲで明確な臨床症状が観察される時点では、多くの場合、病態は進行しています。早期の発見には、非特異的で微妙な行動変化を認識することが重要です。 全身性の炎症や不快感による一般的な徴候として、食欲が落ちていたり、摂食量の低下が見られます 。 軽度の粘液貯留や気道の刺激を示唆する行動が見られ、具体的には、喉を鳴らす、口をくちゃくちゃするといった粘液処理の動きや、気道をクリアしようとする試みとしての大きなため息をつく動作が報告されています 。また、気道刺激に対する反応として、吐きそうな動きをすることがありますが、実際には何も吐かないことが多いです 。 進行すると炎症が進行し、肺のガス交換機能が著しく低下すると、開口呼吸、鼻孔からの粘液排出や口腔内の泡立ちが確認されます。さらに、顕著な沈鬱や体力の消耗、重度の脱水が見られ、全身状態の急速な悪化を示します。

診断・検査

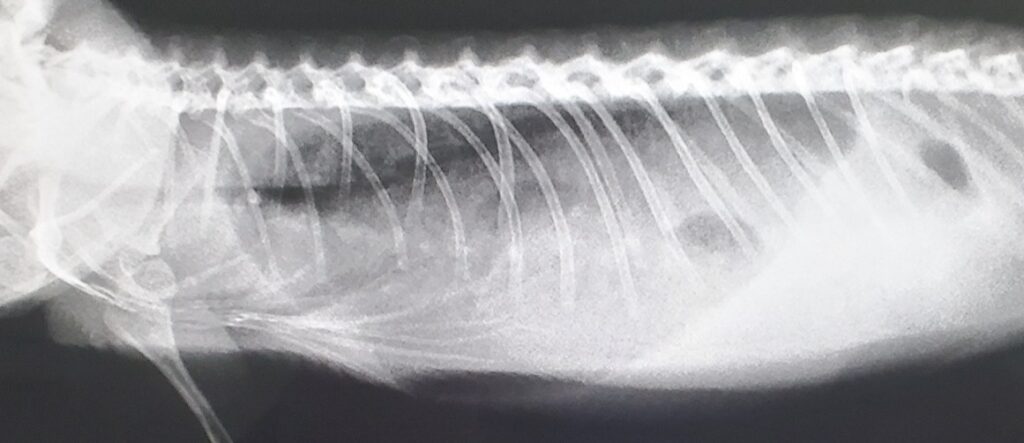

肺炎の確定診断には、 X線検査が必要です。X線所見の解釈肺炎の所見として、肺野における不透過性の増加が認められます。これらの所見は、炎症性の細胞浸潤や滲出液の貯留を示唆します。また、占拠性病変による肺の圧迫がないかも評価されます。

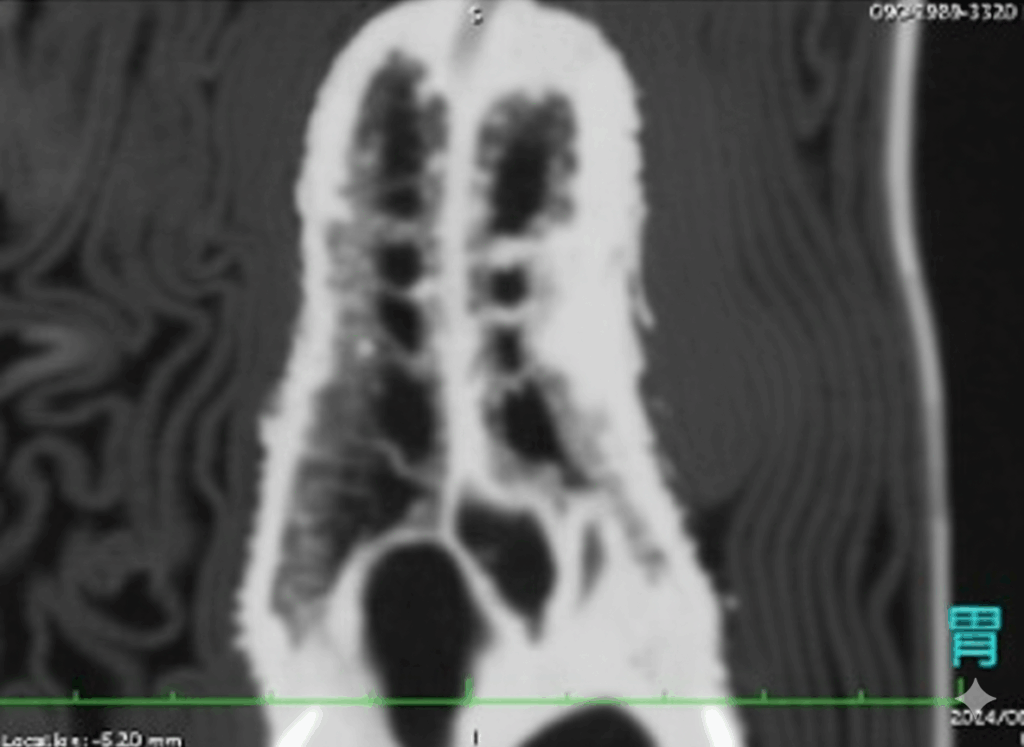

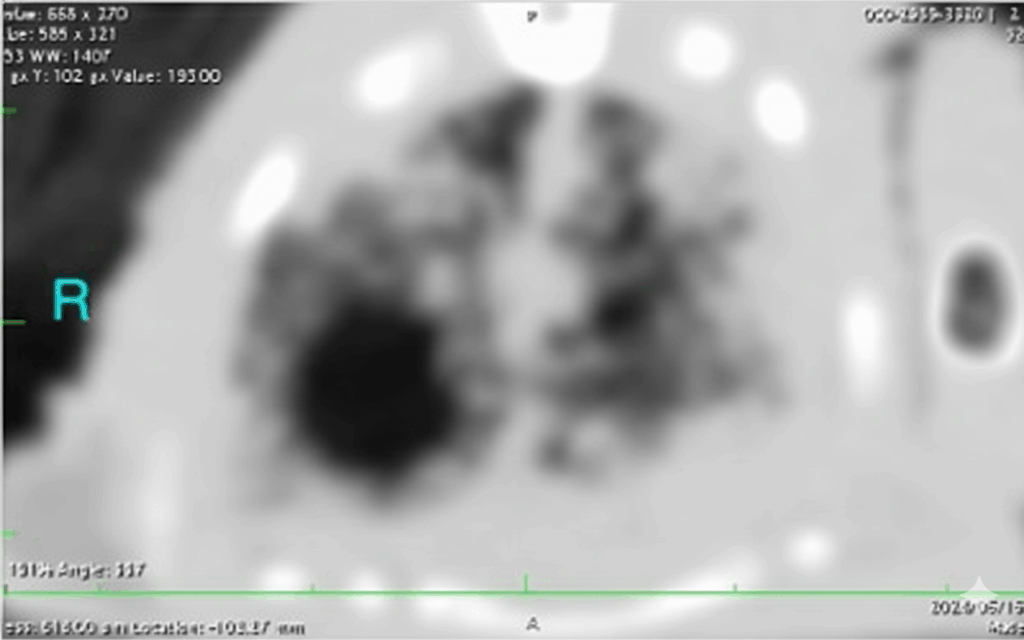

CT検査は、X線では評価が難しい初期病変や、肺実質の詳細な病変(例:微小な膿瘍、真菌症の病巣)を特定する上で、極めて優れた診断情報を提供します。

感染源を調べるために微生物学的検査が行われます。また、正確な治療薬を選択するためには、病原体の特定と抗生剤感受性試験が必須です。気管支下部の病原体を直接採取し、培養および感受性試験うために不可欠ですが、採取が困難であり、咽頭部からサンプリングを行いますが、肺の病原体を正確に反映しない可能性があるため、解釈には限定が伴います。

治療

細菌感染であれば抗生物質の全身投与が基本的な治療になります。ネブライザー治療も併用することもあります。トカゲの全身的な安定化のために、輸液や強制給餌も必要になることが多いです。開口呼吸を示す重症例に対しては、低酸素血症に対処するために、直ちに酸素吸入を開始します。

待望の新刊! 爬虫類の病気百科

エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係者へ送る医学バイブル

参考文献

- Divers SJ,Stahl SJ.Mader’s Reptile and Amphibian Medicine and Surgery 3rd ed.Elsevier.2019