はじめに

近年、コンパニオンアニマルとしてのミニブタ(マイクロブタを含む)の人気が高まり、獣医療の現場においてもその診療機会は増加傾向にあります。ブタは法律上「家畜」に分類されるため、飼うときには自治体への届出が必要であり、さらにワクチン接種の義務もあります。犬や猫と同様に、ミニブタの健康を維持し、公衆衛生上のリスクを管理するためには、適切な感染症予防が不可欠となります。しかしながら、犬猫と比較して、ペットのミニブタに特化したワクチンガイドラインは確立されておらず、多くの獣医師が産業動物用のワクチン情報を参考に、個々の症例に対応しているのが現状です。

日本国内における推奨ワクチン

日本国内の飼育環境と法規制を鑑み、以下の3つのワクチンを全てのペットミニブタに接種すべき「コアワクチン」として位置づけることを推奨しま。

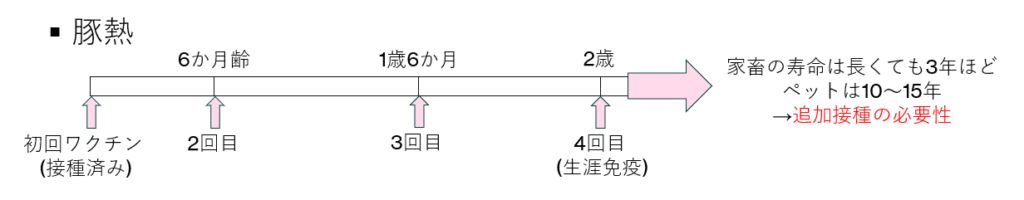

豚熱(Classical Swine Fever, CSF)ワクチン

豚熱は、豚熱ウイルスによる致死率の高い豚およびイノシシの法定伝染病です。家畜伝染病予防法に基づき、発生地域およびワクチン接種推奨地域では、愛玩用のミニブタも接種対象となります〔農林水産省 2023〕。本疾病のまん延防止と撲滅は国の畜産政策の根幹であり、ペットとしての飼育であってもその責任を免れるものではありません。

- 法的根拠: 家畜伝染病予防法

- 重要性: 極めて高い伝播力と致死率。国内畜産業への甚大な被害を防ぐ公衆衛生上の義務。

- 接種プログラム: 自治体や家畜保健衛生所の指導に従う必要があります。一般的には、生後1〜2ヶ月齢で初回接種を行い、その半年後、さらに1年ごとに追加接種を行うプログラムが推奨されています〔千葉県 2024〕。接種は家畜保健衛生所の家畜防疫員、または知事が認定した獣医師のみが実施可能になります。

ブタ熱

症状:発熱、全身の紫斑(内出血)、神経症状(ふらつき、けいれんなど)

ポイント:フラビウイルス科ペスチウイルス属のウイルスが原因で起こる、ブタとイノシシ特有の感染症であり、重度で致死率も高いウイルス性疾患です。その感染力の強さと致死率から、法律でワクチン接種が義務付けられています。

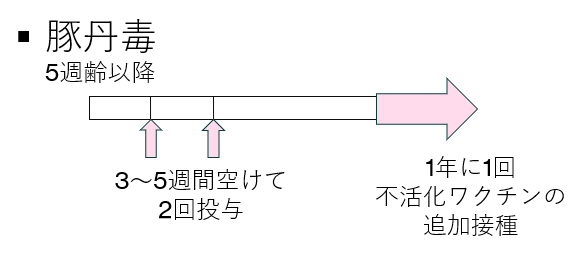

豚丹毒(Swine Erysipelas)ワクチン

豚丹毒は、細菌の一種である豚丹毒菌 (Erysipelothrix rhusiopathiae) の感染によって引き起こされます。急性敗血症型、皮膚の菱形疹を特徴とする亜急性型(ダイヤモンドスキン病)、慢性の関節炎や心内膜炎など、多様な病態を示します。本菌は土壌中に常在するため、屋外飼育はもちろん、室内飼育であっても感染リスクは存在し、さらに、豚丹毒は人獣共通感染症(Zoonosis)であり、ヒトでは類丹毒として皮膚の蜂窩織炎様の症状を引き起こすことがあるため、公衆衛生の観点からも予防が極めて重要です。

- ワクチンの種類: 国内では生ワクチンと不活化ワクチンが流通している。ペットのミニブタにおいては、副反応のリスクが比較的低いとされる不活化ワクチンの使用が一般的となります。

- 接種プログラム案:

- 初回接種: 生後8〜12週齢で1回目を接種し、その3〜4週間後に2回目を接種する。

- 追加接種: その後は、半年に1回または年1回の追加接種を行う。

豚丹毒

症状:発熱、皮膚に現れる特徴的な菱形の赤い発疹、関節炎、敗血症

ポイント:豚丹毒菌(Erysipelothrix rhusiopathiae)の感染によって起こる人獣共通感染症です。ブタだけでなく、イノシシ、鳥類、そして人にも感染することがあります。人が感染すると、関節炎や敗血症の原因となります。日本では「家畜伝染病予防法」によって届出伝染病に指定されており、獣医師には通報の義務があり、通報を受けると高い確率で処分となってしまいます。

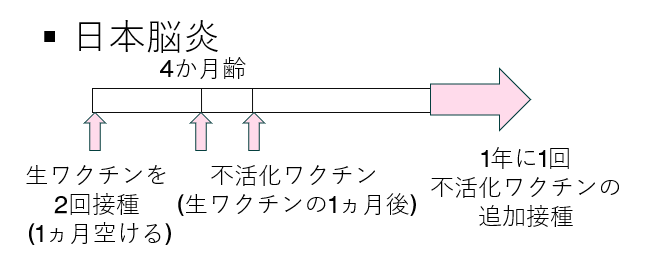

日本脳炎(Japanese Encephalitis)ワクチン

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスによって引き起こされ、蚊(主にコガタアカイエカ)によって媒介されます。豚は本ウイルスの増幅動物であり、感染してもほとんどは無症状ですが、妊娠豚が感染した場合には死産や異常産を引き起こす原因となります〔農林水産省 動物用医薬品等データベース〕。また、本疾病も重要な人獣共通感染症であり、ヒトでは重篤な脳炎を引き起こすことがあります。豚におけるウイルス血症の期間を短縮し、蚊へのウイルス伝播を抑制することは、地域の公衆衛生を守る上で大きな意義を持っています。

- 重要性: 人獣共通感染症としてのリスク管理と、繁殖を考える個体における繁殖障害の予防。

- 接種プログラム案:

- 初回接種: 蚊の活動が活発になる前の春(4〜5月頃)に初回接種を行い、その3〜4週間後に2回目を接種する。

- 追加接種: 翌年以降、毎年春に1回の追加接種を行う。

日本脳炎

症状 :豚の多くは不顕性感染(症状のない感染)、人に感染すると高熱、頭痛、意識障害をもたらす。

ポイント:日本脳炎ウイルスによって起こるウイルス性の脳炎です。アジアから西太平洋地域にかけて広く分布し、日本でも昔から流行が知られています。患者数は減ったものの、近年でも国内で毎年数例の発症例が報告されています。ブタはこのウイルスを増やす「増幅動物」として重要な役割をもち、蚊(特にコガタアカイエカ)が媒介して人や動物に感染を広げます。人から人へ直接感染することはありません。

推奨ワクチネーションプログラム(案)

以下の表に、日本国内のペットミニブタに対する標準的なワクチネーションプログラム案をまとめる。

| ワクチンの種類 | 初回接種(子豚) | 追加接種 | 備考 |

| 豚熱 (CSF) | 生後1-2ヶ月齢 | 半年後、以後1年毎(計4回推奨) | 家畜保健衛生所の指示に従う。 |

| ワクチンの種類 | 初回接種(子豚) | 追加接種 | 備考 |

| 豚丹毒 | 生後5週例以降の8-12週齢。3-4週間隔で2回。 | 1年毎 | 人獣共通感染症 |

| ワクチンの種類 | 初回接種(子豚) | 追加接種 | 備考 |

| 日本脳炎 | 春季(4-5月)。3-4週間隔で2回。 | 毎年春季に1回 | 人獣共通感染症。蚊の活動期前に接種。 |

ワクチン接種前には、十分な視診、触診、聴診を含む一般身体検査を実施し、健康状態が良好であることを確認する必要があります。接種後に見られる可能性のある副反応について飼い主に十分説明しなければなりません。犬猫と同じく、注射部位の腫れや一時的な発熱・食欲低下が見られることがありますが、通常は数日でおさまります。まれに強いアレルギー反応(アナフィラキシー)が出る場合もあります。

結論と今後の展望

ペットとして飼育されるミニブタの健康と公衆衛生を守るため、豚熱、豚丹毒、日本脳炎を国内におけるコアワクチンと位置づけて、予防接種プログラムを推奨するべきです。現状では、ペットのミニブタ専用に開発・認可されたワクチンは存在せず、産業動物用ワクチンの適応外使用に頼らざるを得ない場面も多いですが、獣医師は、その旨を飼い主に十分に説明し、インフォームド・コンセントを得ることが不可欠となります。今後、ペットとしてのミニブタの飼育頭数が増加するにつれて、犬猫の混合ワクチンのような、ミニブタに特化したワクチンの開発や、より広範なデータに基づいた国内独自のワクチンガイドラインの策定が望まれます。それまでは、本稿で示したような科学的根拠に基づいた推奨プログラムを基盤とし、各々の獣医師が専門的知見をもって個々の症例に最適な予防医療を提供していくことが重要となります。

参考文献

- 農林水産省.豚熱(CSF)について.2023

- 千葉県.愛玩用豚(ミニブタ、マイクロブタなど)を飼養している皆様へ.2024

- 農林水産省 動物用医薬品等データベース. 日本脳炎生ワクチン