太陽光

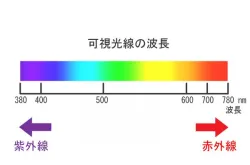

太陽光は一様に見えますが、実際は虹の七色である赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の7色に分けられ、人が目で見れる見られる電磁波は一般的には可視光と呼ばれています。また、光の色は波長によって決まり、赤は「波長が長い」、紫は「波長が短い」という表現を使います。赤外線は赤色の光よりも波長が長く、紫外線は紫色の光よりも波長が短い光ですが、それぞれの光を我々人は見ることができません。太陽光には、赤外線、可視光、紫外線が適度な割合で含まれており、生物はそれぞれの恩恵を受けています。

可視光

いわゆる光として見える部分で、7 色に分けられますが、赤から紫までの連続したスペクトルになっています。実際に見える範囲は、動物種によって異なることが知られています。なお、ヘビなどはピット器官で赤外線を感知できます。可視光の色バランスの崩れた照明で過ごすと、人は精神的に問題が起こると言われています。爬虫類は人よりももっと光の質については敏感かもしれません。このようなストレスによって、食欲が低下したり、免疫力が低下したりすることは十分考えられます。したがって、質の高い、できるだけ太陽光に近い分光特性の照明が適しています。

赤外線

可視光の赤よりも波長が長い電磁波は赤外線と呼ばれ、赤のすぐ外側を近赤外線、より波長が長いものを遠赤外線と読んでいます。近赤外線は金属やガラス以外の物質 (高分子化合物) には吸収されやすく、電磁波のエネルギーが熱エネルギー (分子の振動) に変換されます。温室などの中が暖かいのは、近赤外線が温室内の物体を温め、ガラスの熱伝導率が低いために熱を封じ込めているからです。

遠赤外線はガラスにも吸収されてしまうため、爬虫類の体を温める目的での日光浴あるいは赤外線ライトの照射はガラスを挟まないことが推奨されています。

紫外線

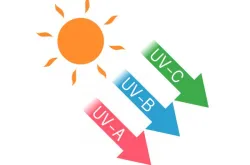

昼行性の爬虫類は日光浴を行うことで、保温効果以外に骨・甲羅の硬質化という重要な役割を担います。したがって、屋内で飼育する際には、保温のためのバスキングライト、骨や甲羅の形成のための紫外線(Ultra violet:UV)ライトが必要になります。紫外線は可視光の紫よりも波長が短い光で (260~380nmの波長) 、Ultra violet(UV)) と呼ばれ、UV‐A、UV‐B、UV‐Cの3種類に分けられて、それぞれが様々な効果があります。

UV-A(約315~400nm)

蛍光物質を発光させるので、物が綺麗に見えて、生物に対しても食欲増進や脱皮促進、繁殖行動も促す作用があります。350nm付近のUV-Aは多くの爬虫類や両生類の可視範囲内にあり、同種の生物や食物の認識に利用されているため〔Honkavaara et al. 2002〕、スペクトル内でのUV-Aの供給は極めて重要です。

爬虫類の視覚

網膜には桿体細胞と錐体細胞があります。桿体細胞は暗いところでも光をキャッチする細胞、錐体細胞は明るいところで色を識別する細胞で、光には鈍感な細胞です。魚類 、 両生類 、 爬虫類 、 鳥類 には4タイプの錐体細胞を持つものが多く、4色型色覚と呼ばれ、長波長域から短波長域である近紫外線までを認識できるものと考えられています。 これらの生物は、ヒトでいう赤錐体、緑錐体、青錐体のほかに、波長300~330ナノメートルの紫外線光を感知できる錐体細胞を持っています。ただし、現在の爬虫類は3色型や2色型、または色覚を持たないものもいます。夜行性動物は色覚が低いことが多いことが指摘され、ヤモリでは赤色に敏感な錐体細胞を欠いており、赤緑色盲となることが知られています〔Osorio 2019〕。

UV-B(約280~315nm)

UV-Bは、皮膚中のステロールである7-デヒドロコレステロール(7DHC)をプレビタミンD3に変換し、カルシウムの体内吸収を促進するビタミンDを活性化し、骨・甲羅の硬質化に役立ちます(ただし、夜行性の爬虫類などでは餌から摂取するビタミンDで十分であったり、体内でビタミンD3を生成することのできる種も存在します)。

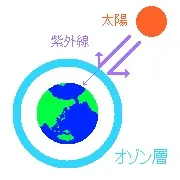

UV-C(約100~280nm)

細胞を破壊し、日焼けや失明の原因、皮膚癌と密接な関係があると言われています。自然界ではUV-Cはオゾン層で吸収されるために微量しか地表にまで届きません。人工照明では、殺菌灯などにUV-Cの領域が使われていますが、このような蛍光灯は通常の環境に使用するには不適切です。爬虫類用の紫外線ライトにはフィルターが入っており、UV-Cがカットされるようになっています。

代謝性骨疾患予防にはUV-B

紫外線の中で重要なのはUV-Bで、ビタミンDの合成をし、カルシウムの吸収促進を促進します。カルシウムを体内に取り込ませるためには、ビタミンDが必要になりますが、ビタミンDは餌からとるか、UV-Bを体に浴びることで体内でも作られます。太陽光による日光浴、または屋内飼育では爬虫類用の紫外線ライトが使われないと、骨や甲羅が変形したり、軟化し、代謝性骨疾患低・カルシウム血症になり、短命で終わります。

夜行性の爬虫類は紫外線を欠いても、体内でのみビタミンDを合成するため、基本的には紫外線ライトは不要です。

日光浴や甲羅干し

爬虫類の飼育では光つまり照明がとても重要になります。公園や神社などの池などに行くと、甲羅干しをしている水ガメを見かけますが、あの姿はのんびりとしているのでなく、太陽光のエネルギーを浴びることは、保温はもちろんのこと、代謝や食欲の刺激、精神面などにも影響を与える重要なことです。飼育下で人工のライトで照射するだけでなく、外気温が過ごしやすい季節には少しでも日光浴が甲羅干しをさせるべきです。

室内飼育の爬虫類にも日光浴や甲羅干しをさせる方法はいくつかの方法があります。日当たりによって日光浴や甲羅干しが何時間くらいが理想なのかは異なってきますが、多くは1~4時間前後でしょう。しかし、日光浴や甲羅干しによって熱中症にならないように注意して下さい。ケージや水槽が小さいと中の温度が上がりやすく、特に夏は気温が高くなるので、10~20 分程度でもよいかもしれません。

- 屋外ケージを設ける

- ケージを屋外へ移動する

- 庭やベランダに放す

- 網戸越しの窓際にケージを移動する

屋外ケージを設ける

屋外にケージを作ることは一苦労で、庭が大きくないとできません。ただし、日当たりや日陰を考えて設計して下さい。

ケージを屋外へ移動する

庭やベランダにケージを移動するだけなので簡単です。爬虫類の様子を観察しながら、広いケージや水槽で行います。水ガメの幼体では水の量が少ないとすぐに茹で上がってしまいます。予防策として日陰を作ったり、シェルターや水場を提供します。日陰は新聞紙や板、ヨシズやスダレなどをケージや水槽の半分に被せるとよいです。体温が高くなり、自ら下げることができない外気温動物なので、体温が上がったら、水から移動して体温を下げるスペースが必要になります。

庭やベランダに放す

庭やベランダなどの屋外での日光浴では逃走に注意しないといけません。大人しいからといって油断せず、逃げても脱走できない敷地、金網やケージに入れる、あるいはリードやハーネスを付けるなど対策を行って下さい。

網戸越しの窓際にケージを移動する

日の当たる窓やガラスの前で日光浴をさせると、紫外線は水槽やガラスに吸収もされやすく、特に UV-B の領域の光の効果が減退します。日光浴をさせる時は、太陽光が爬虫類の体に直接当たるようにしましょう。

バスキングライト

日光浴・甲羅干しをすることをバスキングという言葉を使用することが多く、バスキング(Basking)は、「暖まる・ひなたっぼっこをする」という意味になります。爬虫類の飼育における日光浴の主な目的は、「可視光による生理機能の調整」「赤外線による体温調節」「紫外線によるビタミンD3合成」になります。水槽やケージ内に、可視光と紫外線は蛍光灯などで飼育ケージ全体に照射され、赤外線はバスキング(白熱電球)ランプによってホットスポットと呼ばれる局所的に暖められる場所にのみ照射されます。便宜上、紫外線照射が目的のライトを紫外線ライト、赤外線による保温が目的のライトをバスキングライト、可視光照射がメインのライトを可視光線ライトと呼ぶことにします。

待望の新刊! 爬虫類の病気百科

ポチップ

エキゾチックアニマル臨床の第一人者 霍野晋吉が贈る、獣医師、そして飼育者、ブリーダーまで、全爬虫類関係へ送る医学バイブル

動物看護師の教科書

ポチップ

家庭にも一冊!カラー写真が多くて分かりやすい

両生爬虫類医療を勉強しよう

マニアから獣医師まで対応(今後もう聴けない)

参考文献

- Honkavaara J et al.Ultraviolet vision and foraging in terrestrial vertebrates.OIKOS98:505–511.2002

- Osorio D.The evolutionary ecology of bird and reptile photoreceptor spectral sensitivities.Current Opinion in Behavioral Sciences30:223‐227.2019