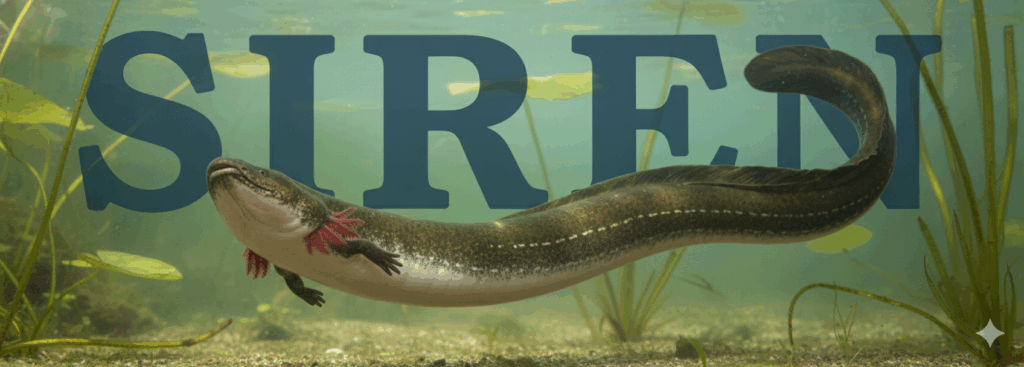

セイレーン

サイレンとは北アメリカ大陸に固有の、極めて特異な形態と生態を持つ水生有尾両生類の一群です 。一見するとウナギやヘビと見間違えるほど細長い体型をしていますが、れっきとした両生類であり、サンショウウオやイモリと同じ有尾目に分類される両生類です 。 サイレンという名称は、ギリシャ神話に登場する海の精「セイレーン(Seirēn)」に由来しています。セイレーンは、美しい歌声で船乗りを惑わし、破滅へと導く存在として知られています。この両生類に「サイレン」の名が与えられたのは、おそらくそのヘビのように滑らかで謎めいた姿と、完全な水生生活を送る様子が、神話上の水の精を連想させたためと言われています。

分類

両生綱有尾目サイレン科

分布

アメリカ合衆国南東部~メキシコ北部

種類

サイレン科は、ドワーフサイレン属とサイレン属に大別されます。ドワーフサイレン属は、前肢の趾が3本であることと、鰓裂が1対のみで、サイレン属は、前肢の趾が4本で、鰓裂が3対あることによって特徴づけられます。

| 属 | 種名 | 分布 | 前肢の趾の数 | 鰓裂 | 特徴 |

| ドワーフサイレン属 Pseudobranchus | キタドワーフサイレン (Pseudobranchus striatus): | サウスカロライナ州、ジョージア州、フロリダ州に分布する | 3本 | 1対 | 最小種 全長10-25cm |

| ミナミドワーフサイレン (Pseudobranchus axanthus) | フロリダ州に固有の種 | 3本 | 1対 | ||

| サイレン属 Siren | グレーターサイレン (Siren lacertina): | アメリカ合衆国大西洋岸の沿岸平野に | 4本 | 3対 | 最大種 全長50-97.8cm |

| レッサーサイレン (Siren intermedia): | アメリカ合衆国東部からメキシコ北部 | 4本 | 3対 | ||

| アミメサイレン (Siren reticulata) | フロリダ州パンハンドル部とアラバマ州南部 | 4本 | 3対 | 2018年に新種として記載 | |

| セペイジサイレン (Siren sphagnicola | 4本 | 3対 | 2023年に新種として記載 |

生態

生息環境サイレン科は厳密な水生種であり、多様な淡水環境に生息します。特に好むのは、水深が浅く、水温が比較的高く、水の流れがほとんどないか、あるいは非常に緩やかな止水域になります。底質は泥やシルトが厚く堆積し、浮遊性および根を張る水生植物が豊かに繁茂する環境が選ばれます。代表的な生息地としては、沼地、湿地、池、用水路、運河、そして流れの緩やかな小川などが挙げられる。

行動

主に夜行性で、日中は水底の泥や岸辺に掘った巣穴の中、あるいはホテイアオイの根の間のような、密生した植物の陰に身を潜めて休息しています。夜になると活発に動き出し、餌を探して水底を這い回ります。彼らは生涯を水中で過ごすが、雨の夜などには陸上を移動することも可能です。

干ばつを生き延びるための夏眠を行います。生息地である浅い湿地や池は、季節的な干ばつによって完全に干上がることがあり、水がなくなると、サイレンは水底の泥深くに体を埋め、皮膚から粘液を分泌し、それが自身の周りで固まることで、水分の蒸発を防ぐ繭(まゆ)を形成します。この状態で、彼らは数カ月から1年以上もの長期間、水が戻るのを待ち続けることができます。

食性

基本的に肉食性で、その食料は多岐にわたります。主な餌は、ミミズなどの環形動物、タニシやモノアラガイなどの巻貝、二枚貝、ザリガニやエビなどの甲殻類、水生昆虫の幼虫など、水底に生息する無脊椎動物になります。また、機会があれば小魚や他の両生類の幼生なども捕食します。しかし、 サンショウウオの仲間としては極めて例外的に、サイレン科は植物質も積極的に摂取することが知られ、彼らの消化管からは、糸状藻類や他の水草がしばしば見つかる 。かつては、これは肉食性の餌を捕食する際に偶然飲み込んだものだと考えられていたが、近年の直接的な観察により、意図的に植物を食べていることが確認されました。採餌は、吻で水底の堆積物を探りながら行われ、視覚に頼るのではなく、側線系で感知する水の振動や、鋤鼻器で捉える化学的な手がかり(匂い)を頼りに餌を見つけ出します。餌を発見すると、喉を急激に拡張させることで口内に負圧を生じさせ、水ごと餌を吸い込む吸引摂食(suction feeding)を行います。

特徴

体型

サイレン科の動物は、例外なく細長く、ウナギやヘビを彷彿とさせる体型をしています。この体型は、水中での効率的な移動に適応した結果になります。体長の変異は科内で非常に大きく、全長わずか10~25cmほどの小型のドワーフサイレン属から、最大で1m近くに達することもあるグレーターサイレンまで、そのサイズは多様です。

尾と鰭

尾部は体の後半を占め、遊泳時の推進力を生み出すために左右に扁平(側扁)し、背側と腹側には鰭状の皮膚の伸長が見られます。

幼形成熟(ネオテニー)

サイレン科の最も根本的な生物学的特徴は、幼形成熟(ネオテニー)を示すことです。これは、生活環のどの段階においても完全な変態を経ることがなく、性的に成熟した成体でさえも幼生期の特徴を永続的に保持し続けることを意味します。 最も顕著な幼生形質は、生涯を通じて消失しない大きく羽毛状の外鰓です。この外鰓は首の両側に位置し、無数の毛細血管が張り巡らされた鰓葉から成り、水中の溶存酸素を効率的に取り込むためのガス交換器官として機能します。ただし、生息地の水質が悪化したり、溶存酸素が極端に低下したりすると、この外鰓は萎縮して小さな突起状になることがあります。

無眼瞼

サイレン科の動物は、多くの完全水生両生類と同様に、眼瞼を持ちません。これは、常に水中にいるため眼球を乾燥から守る必要がないことへの適応と考えられています。

四肢

サイレンは一対の小さな前肢を持ちながら、後肢および後肢を支える腰帯(骨盤)を完全に欠いています。しかし、前肢の大きさは体に比して非常に小さいです 。しかし、小さいながらも骨格や筋肉は完全に発達しており、水底を這う際などに使用されます 。前肢の趾の数は、属を識別するための重要で、サイレン属では4本、ドワーフサイレン属では3本になります 。

口と歯

上顎の前端にある前顎骨には歯がなく、その代わりに上下の顎は鋭い縁を持つ角質の嘴で覆われています。 嘴を持つ一方で、歯が完全にないわけではなく、口蓋を形成する鋤骨や口蓋骨、そして下顎の内側にある冠状骨には、微小な円錐状の歯がパッチ状に存在しています。

呼吸器

外鰓による水中呼吸と発達した肺による空気呼吸を併用する二様式呼吸を行います。つまり、鰓呼吸だけでは生存できず、定期的に水面に顔を出して空気を吸い込む必要があり、さらに、皮膚を通したガス交換(皮膚呼吸)も行っています。

循環器

両生類としては例外的に、心臓の心室に不完全ながらも心室中隔が存在します。これは、一般的な両生類の完全に単一の心室を持つ三心房心よりも進化した特徴であり、肺循環と体循環からの血液が混ざりにくい構造となっています。

感覚器

濁った水や植物の密生した環境での生活に適応するため、視覚以外の感覚が高度に発達しています。

視覚

眼は比較的小さく、視力はあまり良くないと考えられている 。これは、視覚情報が限られる生息環境への適応です。

側線

幼生期の特徴である側線器官系を成体になっても保持しています。側線は、体側に沿って分布する感覚細胞(神経マスト)の集まりであり、水の動きや振動を鋭敏に感知することができます。これにより、視界の悪い環境でも餌の位置を特定したり、捕食者を察知したりすることが可能です。

鋤鼻器(ヤコブソン器)

水中の化学物質を検出する嗅覚器官を持っています 。これにより、餌生物が発する匂いを頼りに探索を行われます。

ネオテニー

成体になっても変態を完了せず、幼生期の特徴を生涯にわたって保持し続け「幼形成熟(ネオテニー)を示しています。首の両側に存在する大きく羽毛状の外鰓が最も特徴的です。

繁殖

野生下でのサイレンの求愛や交尾行動が直接観察された例は極めて稀であり、その詳細はほとんど知られていません。しかし、解剖学的な特徴から、彼らの受精様式は体外受精であると強く推定されています。オスの総排出腔には、他の多くのサンショウウオに見られるような、精子の塊である精包を形成するための腺構造が存在しません。また、雌の総排出腔にも、精子を貯蔵するための受精嚢が見られません。これらの構造の欠如は、精包を介した体内受精が行われないことを示唆していますが、この仮説は、飼育下でのレッサーサイレンの繁殖観察によって裏付けられており、雄が雌の産んだ卵に直接放精する行動が確認されています 。この体外受精という様式は、サンショウウオの中ではオオサンショウウオ科などを含む隠鰓亜目に見られる原始的な形質です。 繁殖期と産卵繁殖は主に冬の終わりから早春にかけて行われますが、その正確な時期は緯度によって変動します。メスは、水生植物の根元や、水底の落ち葉や枝が堆積した隠れ家的な場所に卵を産み付けます。産卵様式は、卵を一つずつばらまくように産む場合と、小さな卵塊として産む場合があります。総産卵数は非常に多く、種や個体の大きさによりますが、100個以上、レッサーサイレンでは500個を超えることもあります。卵はゼリー状の膜に包まれています。サイレン科の繁殖において、親による子の保護行動、すなわちペアレンタルケアが存在することを示唆する強い証拠があります。 複数の報告や飼育下の観察から、産卵後にオスが巣に留まり、卵を保護する行動も確認されています。オスは巣に近づく他の生物(同種の他の個体を含む)を攻撃的に追い払い、尾を使って水流を起こし、卵に新鮮な水を送って酸素を供給します(エアレーション) 。 一方で、野生下で卵と共にメスが発見された例も報告されており、メスによる保護の可能性も示唆されています。オスによる保護が基本でありながら、状況に応じて雌も関与するのか、あるいは種によって保護の様式が異なるのか、今後の研究が待たれる重要な課題となっています。卵はおよそ2ヵ月で孵化します。孵化したばかりの幼生は全長11~16 mm程度と非常に小さいです 。幼生は、成体とは異なる体色パターンを持ち、体側に明瞭な明るい縞模様が入ることが多く、この縞模様は成長と共に薄れていきます。また、幼生期には背中から尾にかけて背鰭が伸びていますが、これも成長過程で尾の部分だけを残して消失します。

飼育

ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていますが、流通量は少ないです。サイレンは水生生物であり、ほとんどの時間を水中で過ごすため、十分な水量と深さを確保することが必要です。グレーターサイレンならば一般的に、成体の場合、最低でも90cmの水槽を準備することが推奨されます。水は淡水で、pHは6.5〜7.5が理想的です。水温は22℃〜26℃程度に保ち、温度変化を避けるために水温計を設置します。グレーターサイレンは低酸素環境でも生きられるものの、酸素濃度が低すぎると健康を害する可能性があるため、エアポンプやフィルターを使用して水流と酸素供給を調整することが大切です。また、水槽内には適度な隠れ家を設けてあげることが、ストレス軽減に繋がります。流木や岩、人工的な隠れ場所を配置して、落ち着けるスペースを作ります。サイレンは肉食性で、小魚や甲殻類、ワームなどを食べます。飼育下では、ペットショップで販売されている冷凍の小魚やミミズを与えることが一般的ですが、冷凍赤虫や乾燥エビ、冷凍ワームなども良い選択肢となります。