野生

野生のウーパールーパーは、原産地であるメキシコシティ近郊のソチミルコ湖などに生息し、保護色となる暗く斑点のある体色をしています。今日我々が目にする白や金色といった鮮やかな体色は、野生下では生存に不利であり、研究室での飼育下やペットとしての繁殖過程で発見された突然変異に由来するものになります。体色および模様のモルフとして、アルビノ(白色赤目)、リューシスティック(白色黒目)、ゴールデン(黄色赤目)、マーブル(灰色に黒色斑)、ブラック(黒色)の5種類が一般的です。

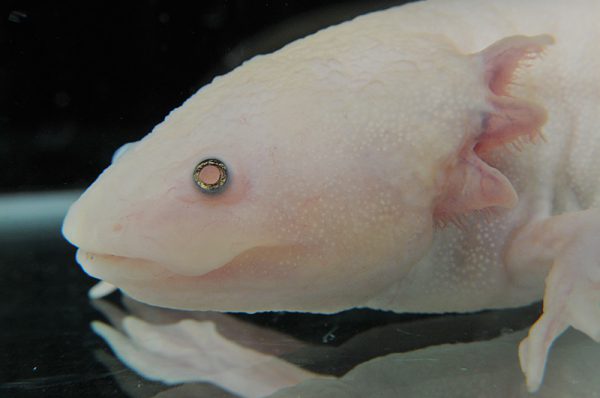

リューシスティック(Leucistic / Lucy)

日本でウーパールーパーと聞いて多くの人が思い浮かべる、最も象徴的なモルフになります。体色はピンクがかった白色で、その最大の特徴は黒色または濃紺色の目を持つ点です。この目の色が、外見が似ているアルビノとの明確な識別点となります。

成長に伴い、頭部や背中に「そばかす」と称される黒い斑点が現れる個体もおり、ダーティ・リューシィ(Dirty Lucy)と呼ばれます。これはメラニン色素が何らかの理由で発現したもので、異常ではありません。時に消失することもあります。

外鰓は通常ピンクや赤色ですが、個体によっては黒い色素が残って紫色になる場合もあります 。

遺伝的には、リューシズム(白変種)は劣性遺伝であり、胚発生の過程で色素細胞の全身への拡散が阻害されることによって生じます。アルビノとは異なりメラニンを生成する能力自体は保持しているため、目に色素が残っています。目の周りに金環を持つ個体が多いですが、これが無い個体も存在します。金環がないと黒目が大きく見えるため、愛好家の間では特に珍重され、高値で取引される傾向にあります。

目の色

目には白目ならびに赤目、黒目、金輪有りの3つのタイプがあります。体色および模様のバリエーションによって目の色は決まっているので、鑑別にも使われます。

白目(赤目)

目が白あるいは赤色をしてます。黒色色素を欠いているので白色になり、血液で赤く見こともあります(赤目)(アルビノとゴールデンに見られる目の色です)。

黒目

黒一色のつぶらな瞳をしています。瞳孔は半透明で、黒色の輪で囲まれています(リューシスティックとブラックに見られる目の色です)。

金環

黒目の周りに金の輪があります。目の中心部の瞳孔の周りに、光沢のある金環と呼ばれる輪が見られ、金環も幅や発色が違いがあります(リューシスティクとゴールデンに見られる目の色です)。

ブラックに金環を持つものはいなく、ゴールデンは全て金環です。

アルビノ(Albino)

メラニンを生成する能力を完全に欠く劣性遺伝のモルフで、その結果として目は赤色またはピンク色に見えます。この色素欠乏により、彼らは極めて視力が弱く、光に対して非常に敏感です。視力が弱いため、餌を見つけるのが苦手な場合があります。また、明るい照明は強いストレスとなるため、隠れ家を多く設け、照明を抑えるなどの配慮が不可欠です。同居している他の個体を餌と間違えて噛みついてしまう事故も起こりやすいため、単独飼育が推奨されます。

アルビノは交雑種

ペットとして流通しているウーパールーパーのアルビノ系統は、純粋なメキシコサラマンダー(A.mexicanum)ではないという点が、専門的な知見として極めて重要です。研究によれば、このアルビノの遺伝子は、近縁種であるトウブタイガーサラマンダー(A.tigrinum)のアルビノ個体との交雑によって導入されたものであることが示唆されています 。これは、現在ペット市場にいるアルビノ及びその派生モルフが、厳密には種間ハイブリッドであることを意味します。この事実は、ペットのウーパールーパーの遺伝的背景を二つの主要な系統、すなわち純粋なA. mexicanum由来の系統(リューシスティック、マーブル、ブラックなど)と、タイガーサラマンダーとのハイブリッド系統(アルビノおよびその派生種)に大別できることを示しています。これは、絶滅が危惧される野生個体群の保全を考える上で、ペット個体の遺伝的純粋性が問われる重要な論点となります。

ホワイトアルビノ(White Albino)

純白から半透明の体を持ち、他の色素(特に黄色)がほとんど発現しないタイプのアルビノになります。外鰓は鮮やかな赤色で、そのコントラストが美しく、ゴールデンアルビノのような黄色味やラメ模様は一切見られません。

ゴールデンアルビノ(Golden Albino)

メラニンを欠く一方で、キサントフォア(黄色素胞)とイリドフォア(虹色素胞)が強く発現するタイプのアルビノでし 。体色は明るい黄色から鮮やかな金色まで個体差があり、体表にはイリドフォアによるラメが散りばめられ、光を反射してキラキラと輝いています。このラメ模様は成長と共に減少する傾向があるとも言われています 。幼体期は白っぽく、成長するにつれて金色が濃くなることがあります 。

マーブル/ワイルドタイプ (Marble/Wild Type)

野生のウーパールーパーの姿に最も近いモルフです 。体色は褐色、オリーブ色、灰色などを基調とし、その上に黒い斑点やまだら模様が不規則に入ります 。この模様は個体差が非常に大きく、迷彩柄のようにも見えます。

目は暗色で、金環を持つのが特徴になります。この体色は、原産地の湖底で効果的なカモフラージュとして機能します。野生型に近いため、非常に強健で食欲旺盛な個体が多く、他のモルフに比べて成長が早く大型化する傾向があります 。

ブラック/メラノイド(Black/ Melanoid)

体全体が暗色を呈するモルフですが、厳格にはブラックとメラノイドに区別されます。

スタンダードブラック

全身が黒っぽい個体ですが、目の周りに微かな金環が見えたり、体表に僅かな光沢があったりすることがあります。

メラノイド

黒色素胞の数が増加し、かつ虹色素胞を完全に欠く遺伝子変異を持つ個体を指します 。これにより、光を一切反射しない、ビロードのようなマットで深みのある黒色になります 。目の周りの金環も完全に消失し、外鰓は暗い紫色になることが多いです 。

特に漆黒の体色を持つ個体はスーパーブラックとも呼ばれ、特定の遺伝的組み合わせからしか生まれないため希少性が高いてます 。一部の報告では、周囲の環境に合わせて体色をわずかに変化させることがあるとも言われています。飼育上の特別な注意点は少ないですが、真のメラノイドはその独特の質感から高い人気があります。

| モルフ名 | 体色 | 目の色 | 模様・特徴 |

| リューシスティック | ピンクがかった白色 | 黒色または濃紺色 金環有無は個体差 | 個体により黒い斑点(そばかす)が出現 |

| ホワイトアルビノ | 純白色、半透明 | 赤色またはピンク色 | 斑点は出現しない |

| ゴールデンアルビノ | 明るい黄色〜金色 | 赤色またはピンク色 | 体表に光沢のある斑点(ラメ) |

| マーブル/ワイルドタイプ | 褐色、オリーブ色、灰色地に黒い斑模様 | 暗色、金環有り | 迷彩柄のような不規則な斑点 |

| ブラック/メラノイド | 濃灰色〜漆黒 | 黒色 | 均一な暗色。光沢がない。 |

特殊モルフ

基本的なモルフの遺伝子を組み合わせたり、稀な突然変異によって生み出されたりする、より珍しいモルフも存在します。これらは多様性の深さを示すものであり、専門的なブリーダーや熱心な愛好家の間で特に注目されています。

遺伝的変異に基づくモルフ

カッパー(Copper)

アルビノの一種で、特有の赤みがかった茶色(銅色)の体を持っています。遺伝学的には、一般的なアルビノがユーメラニン(黒褐色メラニン)を完全に欠くのに対し、カッパーはフェオメラニン(赤褐色メラニン)を生成する能力を持つアルビノであると考えられています 。目は赤みがかっており、光を当てると赤い瞳孔が確認できます 。

ラベンダー(Lavender)

紫がかった淡い灰色の優美な体色が特徴で、目は暗色をしついます 。成長すると銀色の斑点が出ることがあり、シルバーダルメシアンの別名があります 。遺伝的には、メラノイド(イリドフォア欠損)とアキサンシック(黄色素胞・イリドフォア欠損)の複合形質であると考えられています 。

アキサンシック(Axanthic)

キサントフォア(黄色素胞)とイリドフォア(虹色素胞)の両方を欠く遺伝子変異になります 。これにより、黄色や輝きに関連する色素が失われ、ワイルドタイプから色彩を洗い流したような、灰色や紫がかった独特の暗い外見を呈します。

パイボールド(Piebald)

基本的にはリューシスティックであるが、黒い色素(メラノフォア)が体の一部、特に頭頂部から背中にかけて局所的に発現し、まだら模様を形成するモルフです 。この黒い斑紋は成長と共に色が濃くなることがあります。目はリューシスティック同様に黒いです 。

ダルメシアン(Dalmatian)

リューシスティックの体に、犬のダルメシアンのように黒い斑点が全身に散らばるモルフ 。パイボールドが大きな斑紋であるのに対し、より細かいスポットが特徴。

発生異常に起因するモルフ

これらのモルフは遺伝する形質ではなく、胚発生の段階で起こる偶然の事象によって生じるため、極めて希少である。

モザイク (Mosaic)

発生の初期段階で、遺伝的に異なる2つの受精卵が融合し、一つの個体として成長したもの 。体には2つのモルフ(例:アルビノとワイルドタイプ)の組織がパッチワーク状に混在し、予測不可能な模様を描き出す。この形質は子孫に遺伝することはない。

キメラ (Chimera)

モザイクと同様に2つの胚の融合によって生じるが、特に体の正中線で見事に左右が異なるモルフに分かれている個体を指すことが多い 。これも遺伝しない発生異常である。

人為的に作出されたモルフ

GFP (Green Fluorescent Protein): クラゲ由来の緑色蛍光タンパク質の遺伝子をゲノムに組み込むことによって作出された、遺伝子組換え個体 。通常光下では他のモルフと見分けがつかないが、ブラックライト(UV光)を当てると全身が鮮やかな緑色に蛍光する 。この蛍光形質は遺伝するため、GFPの遺伝子を持つ様々なモルフ(GFPアルビノ、GFPリューシスティックなど)が存在する。体色が薄いモルフほど、蛍光がより強く見える傾向がある 。

ファイアフライ (Firefly)

研究室レベルでの胚移植技術によって作出された、極めて特殊な個体 。通常、GFP個体の胚から尾部を切り取り、非GFP個体の胚に移植することで作られる。結果として、体は蛍光しないが尾だけがブラックライト下で光るという、ホタルのような外見を持つ個体が生まれる 。これは後天的な外科的処置によるものであり、遺伝する形質ではないため、厳密な意味での「モルフ」とは区別されるべきである 。 これらの希少モルフを理解する上で重要なのは、その起源を区別することである。遺伝するモルフ(カッパー、パイボールドなど)は選択的交配によって理論的に再現可能だが、発生異常によるモルフ(モザイク、キメラ)や人為的な移植による個体(ファイアフライ)は繁殖によって生み出すことはできない。この区別は、ブリーダーや高度な知識を求める愛好家にとって不可欠な知見である。

体型変異(ショートボディ)

ショートボディは、その名の通り、胴体が標準的な個体に比べて著しく短く、ずんぐりとした体型を持つのが特徴です。胴が圧縮されている分、相対的に尾が長く見えることもあります。この体型は、遺伝的な要因による一種の矮小化、あるいは骨格形成に関わる奇形と見なされています。しかし、胴体が短縮されていることにより、内臓が圧迫され、消化不良や浮遊病などの問題を起こしやすい可能性があります。また、遊泳能力が劣る場合もあり、全体的にデリケートな管理が求められ、このため、水質の維持や給餌方法に通常以上のきめ細やかな配慮が必要となります。