流通

流通している個体の9割近くがアメリカやヨーロッパ、日本国内の飼育下で計画的に繁殖されたCB個体になります。1980年代までは主に自然下で捕獲された野生個体が流通していましたかが、生息地が紛争地帯や政情不安定な地域のため、野生個体の流通は減少しました。2000年代以降では野生種に近い豹紋柄の個体、ハイイエローが最も多く流通するようになり、その他数多くのモルフも作成され、ペットの爬虫類の最大の数になります。

可愛くて長生きして手間がかからない

ヒョウモントカゲモドキは飼育がしやすいトカゲです。ポイントを抑えれば、簡単なケージセットで飼うことができるし、10年も長生きもします。

飼育

見た目の可愛さだけでなく、他のトカゲと比べても飼育の手間もかかりません。本来の生息地は砂漠のような乾燥地域なので、環境に対する適応能力は高く、比較的丈夫で、約10年は生きます。夜行性なので、他の爬虫類が必要とするような紫外線ライトや赤外線ライトは不要で、他の爬虫類と比べ安上がりに飼育ができます。基本的にかまないので、ハンドリングも簡単にできます。旅行などでしばらく家を留守にしても、温度管理だけすれば、数日間なら問題ありません。もともと絶食に強い性質をしています。

砂地生息ではない

ヒョウモントカゲモドキは砂地で生息しているイメージがあるが、むしろ、岩が多く点在する乾燥した草原、石の多い砂漠地帯、そして粘土質または砂混じりの固く締まった土壌を持つ低木地帯です。「砂漠の爬虫類」という単純化されたレッテルは、飼育における重大な過ちの根源となり得えます。この誤解は、緩い砂を「自然な」床材として使用させ、消化管内閉塞という生命を脅かす救急疾患を引き起こします。同様に、過度に乾燥した環境を全体にわたって維持しようとする試みは、彼らが依存する湿潤な微小環境の必要性を見過ごし、脱皮不全という頻繁に見られる臨床症状の主因となります。したがって、彼らの生息地が「砂丘砂漠」ではなく「岩石質の乾燥草原」であるという正確な理解は、予防獣医学の根幹をなします。

飼育頭数

自然界ではハーレムを作りますが、ストレスがかかるため基本的に単独で飼育します。複数で飼育すると、お互いの手足や尾をかむことがあり、オス同士は喧嘩をすることもあるので避けましょう。

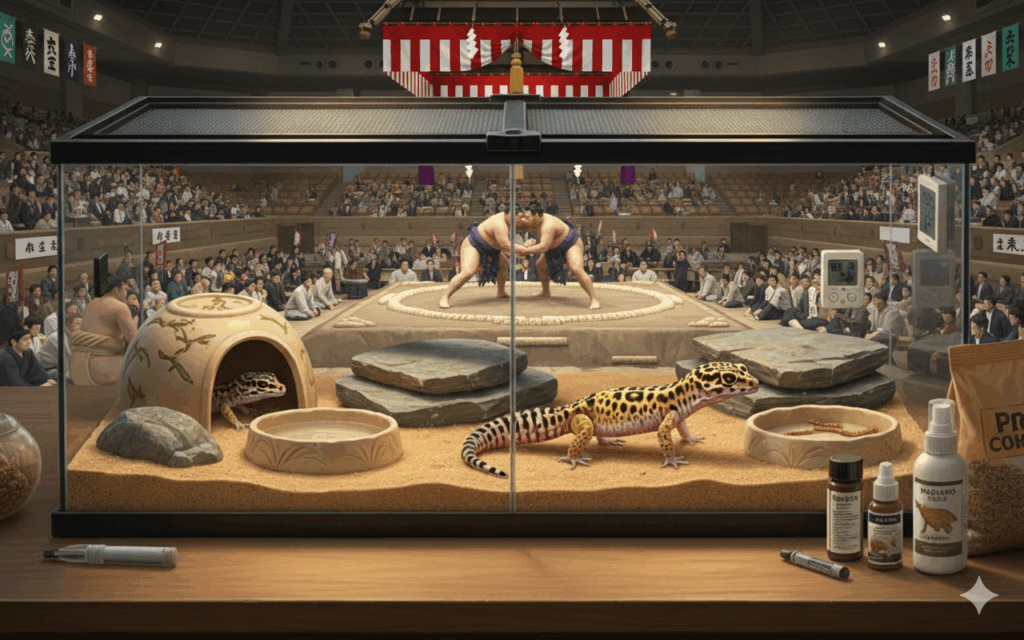

ケージ

ケージのサイズに関する議論は様々ですが、小型であまり活動的でないトカゲとも言われ、、ケージは小さい水槽、いわゆる30~45cm位でも問題ないと言われています。実際のところは大きなケージが理想なのですが、小さくても大きな健康面の障害もでていないのが現実です。構造については、前面に扉があるタイプが臨床的に推奨されます。これは、捕食者からの攻撃を想起させる上方からのアクセスによるストレスを軽減できるためです 。脱走を防止し、適切な空気交換を確保するため、安全で通気性の良い蓋は必須です。良好な換気は、呼吸器感染症の予防にも繋がります。

ヤモリのような吸盤が指についていないので、ケージの壁面は登ることはできません。しかし、シェルターなどの登ってが脱走できない高さを考えます。蓋は通気性を確保するためにバーベキューのネットのようなものがよいかもしれません。

夜行性なため、昼はシェルターに隠れて潜んでいることが多く、シェルターを設けます。シェルターは休息以外にも、上に登ることで行動の範囲を広げます。

テラリウムとして乾燥地帯に似せたテラリウムとして飼育するのもよいです。ケージの中に流木、偽岩などを低い高さで置くと、それらの上に登ったり、隙間に隠れて休みます。

ヒョウモントカゲモドキはトイレの場所が固定されます。一度覚えるとほとんど同じ場所ですることが多いので、掃除や手間がかかりません。基本的に飼育していても、それほど臭いません。そるが飼いやすい理由の一つでもあります。

床敷

ヒョウモントカゲモドキは基本的に乾燥系の床敷で飼育します。細かい床砂を使用すると餌と一緒に口にすることが多く、消化管閉塞を起こすことが多いので注意してください。新聞紙やキッチンペーパータオルなどの紙を床敷として使い、水ゴケを入れたプラスチックの容器をシェルターとして使うなどの簡易的な飼育も可能です。

温度・照明

ヒョウモントカゲモドキは夜行性です。紫外線供給のための爬虫類用の紫外線ライトならびにホットスポットは不要とされていますが、薄明薄暮あるいは短時間で日光浴も行う報告がされています。そのため、低出力(例:6-7%)のUVBランプを推奨も一部ではされています。

至適環境温度域は、昼は24~28℃、夜は18~24℃の温度差を設けるべきと言われています。保温のためにケージの下にフィルムヒーターなどを敷いて温度調節をします。温度勾配ならびにホットスポットは必ずしも必要ではありません2が、フィルムヒーターのおよぶ範囲はケージの床面の1/2~1/3にととどめ、ケージ内に多少の温度差を設けましょう。爬虫類用の夜間用保温球をケージの端に設置するのも一方法です。温度はしっかりと温度計で測定するべきです。そして、昼夜の温度変化に対して心配ならば、サーモスタットで温度調節することも可能です。ヒョウモントカゲモドキは明るい場所で飼育すると発色が悪くなるといわれていますが、その真偽はわかっていません。

しかしながら、ヒョウモントカゲモドキは低温に強い種とされていますが、最適とされる飼育温度については賛否両論です。低温になりすぎた場合消化不良や正しく冬眠(クーリング)できなく、死んでしまうリスクもあることから初心者向けにはパネルヒーターや保温球などを使い比較的高温で育てることが進められています。

湿度

湿度を上げる目的で水容器を設置し、保水性のあるシェルターあるいはシェルター内に湿らせた水ゴケなどを入れる、定期的に温浴、散水や霧吹きなどの策がとられています。湿度を保つためには、飲水用の水容器をケージ内におくだけでも多少は上がります。湿度が低いと脱皮不全になりやすいです。

湿度対策として、水容器を置いて乾燥を防ぐのが簡単にできます。ここで大活躍するのがウエットシェルターがお薦めです。それぞれのシェルターには隠れ家、飲水用の水容器、そして保湿効果が期待できます。

水ゴケなどの湿潤な床敷を使うことでも、保湿効果がありますが、ケージの中が不衛生になりやすいのが欠点です。シェルター内に湿らせた水ゴケなどを入れるとよいです。ケージ内そ湿度は30~40%であるのに対し、シェルター内は70~80%を設けます。

時間を決めて毎日散水や霧吹きするのも効果的です。

最終的には定期的に温浴をしないと水不足になるケースが多いかもしれません。

ポイントはコレ(飼育環境)

・小さな箱やケージで飼育

・夜行性

・温度管理だけする

・湿度つくりが難しい

・温浴をさせる

・冬眠はしない

食餌

餌

ヒョウモントカゲモドキは動物食で、コオロギなミルワームを主食として与えます。特に生き餌をケージ内にばらまくことで、トカゲはそれらの動きを察知して採食します。したがって、ピンセットから同じ生き餌、あるいは死んだもの(乾燥や冷凍餌)をピンセットで目の前に動かして生き餌のようにして反応させます。もちろん、乾燥したものや、冷凍餌を解凍したものをそのまま餌容器に入れておくことで勝手に採食する個体もいます。また、大型の個体ではピンクマウスまで食べます。

野生の食性は多様に飛んでいますが、飼育下でコオロギやミールワームといった1~2種類の餌昆虫のみを与えることの不適切さを明確に示しています。カルシウムやミネラル不足を補うために、栄養剤のサプリメントを餌に添加することが常法となっています。特に昆虫やワームはカルシウムが足りないので、カルシウム剤がサプリメントとして多く使われています。夜行性なため紫外線でなく、餌のカルシウムが重要であり、不足することで代謝性骨疾患・低カルシウム血症が起こります。

給餌回数は、幼体には毎日、成体には週に2~3回与えてください。1回に与える餌の量は、ヒョウモントカゲモドキの年齢や気温などに左右されるため、様子をみて加減します。定期的に体重測定をし、低下しているようであれば餌の回数や量を増やします。ある程度の絶食には耐えられるので、成体でも週に1回でも、体調に問題なければ焦らないでください。夜行性であるため、給餌の時間は、活動を始める夕方や夜にして下さい。

人工飼料(配合飼料)

コオロギやワームなどの昆虫や節足動物以外にも、配合飼料を主食とする給餌も取り入れら、ペレットの給餌による管理・繁殖に成功しています。トカゲではふやかしたペレットをピンセットでつかんで、目の前で動かして与えないといけない場合が多いという欠点があります。トカゲ用配合飼料では半ねりタイプのチューブに入っている製品や、粉状になっているものを水で溶いて固まらせるゲル状タイプも販売されています。また、生体が販売されている時点で、妥当な配合飼料に餌付けされている場合も多いです。昆虫嫌いの飼い主には配合飼料で飼育ができることは好都合となります。しかし、普段から昆虫類を常食にしていたトカゲでは、それまでに与えていた生き餌を突然拒食を示すような事例も多く見られ、また生き餌が入手できなくなることもあり、普段から幅広い様々な食材を給餌するべきと言われています。その一つにペレットあるいは配合飼料がメニューに加わると栄養的に安心です。ヒョウモントカゲモドキの人工飼料は嗜好性が高いと言われている昆虫やワームの成分が多く配合されています。しかし、今までワームやコオロギを主食としてきた個体では、配合飼料へ切り替えることは容易ではありません。

ペレット

乾燥されたペレットを給餌前に水に浸してから与えるますが、ふやかし過ぎるともろくなり、与えにくくなり、芯が硬い状態では食べない場合がありますので、注意して下さい。水に浸したペレットはその日に使い切りますので、食べ残したペレットは取り除きます。

ゲル状フード

グラブパイと呼ばれる粉をお湯で溶いて固めて使うゲル状の人工飼料は、従来のペレットは異なり、栄養や嗜好性が優れているといわれています。水分もとれるので、Dr.ツルはかなり推奨していますが、給餌前に作成しなければならないのが面倒です。

半ねりタイプのチューブを開けてしぼり出して、ピンセットで揺らすだけで食べてくれる商品が重宝されています。

水

温浴の時を飲んだり、散水の際に体についた水露を舐めて水をとりますが、水容器から水を飲むこともあります。クラブパイやレオパゲルなど水分が多い餌を与えていると水をあまり飲まなくなります。

ポイントはコレ(餌)

・ヒョウ門トカゲモドキは昆虫動物食

・主食は昆虫

・大きくなればピンクマウスも食べる

・餌にカルシウム剤をかける

・人工飼料にもよい商品がある

・水入れを置く

ケア

ハンドリング

ハンドリングは個体差がありますが、比較的ストレスにならない個体が多いです。ハンドリングは適度に行うぶんには問題ありませんが、過度に行うことでストレスにもなります。特に採食の前後では、拒食や吐き戻しをする可能性がありますので注意して下さい。

掃除

ヒョウモントカゲモドキを触った後はよく手を洗い、そして、ケージなどの掃除も衛生的にして下さい。爬虫類はサルモネラ菌を保菌していることが多いです。爬虫類に常在しているサルモネラ菌は爬虫類には無症状のことが多く、人に感染すると嘔吐や下痢などの消化器症状が起こり(サルモネラ中毒)、人獣共通感染症(ズーノーシス)として有名です。掃除の後にケージも殺菌するために日光浴や消毒をするように心がけましょう。

掃除はもちろんですが、消臭対策も考えましょう。

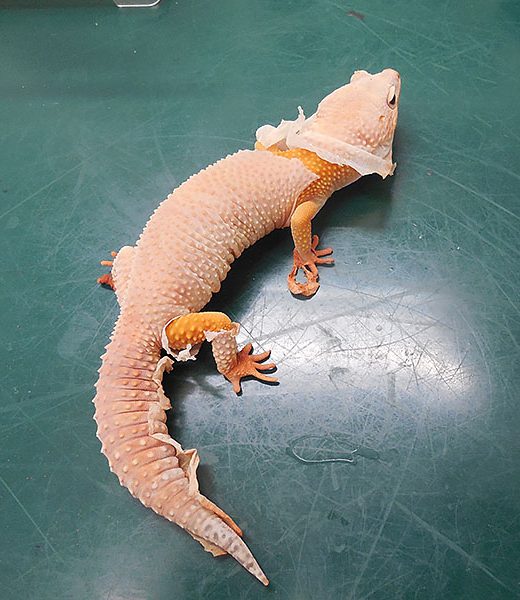

爪切りなどの特別なケアは不要です。脱皮不全とクリプトスポリジウムの対策が、飼い主にとっても一番の悩みでしょう。

脱皮不全対策

脱皮不全は主に乾燥が原因になります。脱皮前になり、体か白色を帯びてきたら、対策を練って下さい。

クリプトスポリジウム遺伝子検査

死亡率が高いヒョウモントカゲモドキに多く見られる寄生虫による感染症です。これを知らないとレオパファンなら失格です。飼い主ならは検査をするべきです。

ポイントはコレ(ケア)

・脱皮不全にならないように考える

・余裕があればクリプトスポリジウム検査

・掃除は水洗いだけでなく消毒もする

・排泄物の消臭対策もする